25 лет назад я впервые приехал в Вену, чтобы увидеть спектакли Венской государственной оперы. С тех пор я не раз посещал этот некогда знаменитый театр и наблюдал все происходившие в нем изменения.

Прошло четверть века и я снова в столице Австрии, уже совсем не из-за оперных спектаклей. Но почему бы на собственной шкуре не проверить, что поменялось в театре на Ринге?

В 1993 году я попал на премьеру «Трубадура» Верди в постановке кинорежиссера Иштвана Сабо, за дирижерским пультом стоял Зубин Мета, а на сцену выходили абсолютные звезды того времени: Агнес Бальтса, Сергей Лейферкус, Черил Стьюдер.

Сабо перенес действие в разрушенное в 1945 году американской бомбардировкой здание Венской оперы, что вызвало в зале негодование публики. Она захлебывалась от криков «бу!», спектакль останавливался после каждого номера, певцы нервничали и пели намного хуже своих возможностей.

Потом я много раз видел подобные скандалы в разных театрах, но первый, венский, не забуду никогда. Для меня, выросшего в нашей стране только на криках «браво», это было чудовищное зрелище.

И все равно я сразу полюбил уютную Венскую оперу со стоячим партером, где буквально за копейки можно было слушать великих певцов. Театр выпускал четыре звездные премьеры в сезон, но и в другие дни здесь было много интересного.

То Риккардо Мути собирал звездные составы для моцартовских спектаклей, то Эдита Груберова доводила зал до экстаза белькантовыми партиями. Даже утренники были полны звезд.

Спектаклей было больше старых и консервативных, но ты хотя бы понимал, зачем они здесь: чтобы большие вокалисты влетали в какую-нибудь «Тоску» 1958 года легко и быстро.

Правда, и старые спектакли иногда взрывались новыми смыслами, когда, к примеру Карлос Кляйбер вставал за пульт «Кавалера розы». Вместе с тем, появлялись и новые спектакли, в которых находилось место эксперименту. Разве можно забыть раритетную «Иродиаду» Массне, оформленную живым классиком актуального искусства Германом Нитчем, а на фоне его кровавой живописи — Пласидо Доминго, Хуан Понс и Агнес Бальтса.

За минувшие годы изменился не только театр, но и вся Европа, сегодня бюджет Венской оперы не так велик, но, глядя на тот же Большой театр, мы же всегда понимаем, что не всегда только количество денег определяет художественный уровень мировых музыкальных центров.

Внезапно оказалось, что больше всего сегодня Венская опера напоминает Большой театр советских времен. И хотя в репертуаре находится место и современным операм, и каким-то редкостям, вроде «Троянцев» Берлиоза (премьера состоится 14 октября 2018), но основа репертуара – старые спектакли, да и новые, которые ставятся несколькими блоками в сезон для привлечения туристических денег.

Интересно, что такие туристические спектакли распродаются, а другие – нет. Попадая в эти вечера в театр, ты обнаруживаешь толпу плохо одетых туристов, которые в основном заняты съемкой фото и селфи.

Конечно, репертуар для них особый. Первая жертва – Моцарт, которого при нынешнем интенданте-французе Доминике Мейере переставили с участием молодых французских режиссеров, чтобы не напрягать туристов.

Вторая часть этого туристического репертуара – комические оперы.

В тот момент, когда я оказался в Вене, в репертуаре были «Дон Паскуале» Доницетти и «Севильский цирюльник» Россини. Комическую оперу Россини я видел еще четверть века назад, а вот «Паскуале» сравнительно свежий.

Взбодрить это название взялась дочь Питера Брука. Ирина Брук делает карьеру по понятным причинам в опере. Ровно через пятнадцать минут после начала спектакля я подумал, что правильным шагом Владимира Урина, когда он пришел в Большой, была отмена запланированной его предшественниками постановки «Иоланты» Чайковского в постановке автора венского «Паскуале». Хотя спектакль, который позже выпустил в Большом Сергей Женовач, тоже оказался не подарком, но по сравнению с работой Ирины Брук любой спектакль покажется шедевром.

В этом представлении главный акцент делается на том, что старый и толстый Паскуале в исполнении Амброджио Маестри – лысый. Но носит кокетливый паричок. Он его все время роняет, и вот когда парик спадает с головы артисты в восьмидесятый раз за спектакль, режиссера хочется расстрелять.

Но публике, конечно же, нравится. Для того это все и сделано. Хотя и раньше были здесь совсем простые спектакли – только музыкально они были наполнены совсем по-другому.

Самая главная беда в том, что теперь в спектакль каждый раз вводятся новые артисты, а времени на это мало. Так было всегда: по слухам, оркестровая репетиция музыкантов Венской оперы (а это и есть оркестр Венской филармонии под другой вывеской) стоит 60 тысяч евро. Поиск компромиссов приводит к снижению качества.

Почему раньше могли с малым количеством репетиций выпускать приличные спектакли, а теперь нет? Ответ на эту загадку прост. Раньше сюда не звали начинающих и подающих надежды, а лишь опытных артистов, которые умели работать в таких условиях.

Кстати, популярность в Вене была у многих певцов, которых в других театрах принимали намного хуже. Например, венская публика сходила с ума по Маре Дзампьери, Нилу Шикоффу, Элиане Коэльо. Это были крепкие профессионалы, которые легко преодолевали все трудности этого театра.

Сегодня молодые мальчики и девочки тренируются на туристах, которые не понимают разницы, и все принимают за эталон. Признаюсь, я манкировал «Цирюльником», предпочтя ему хороший венский ужин!

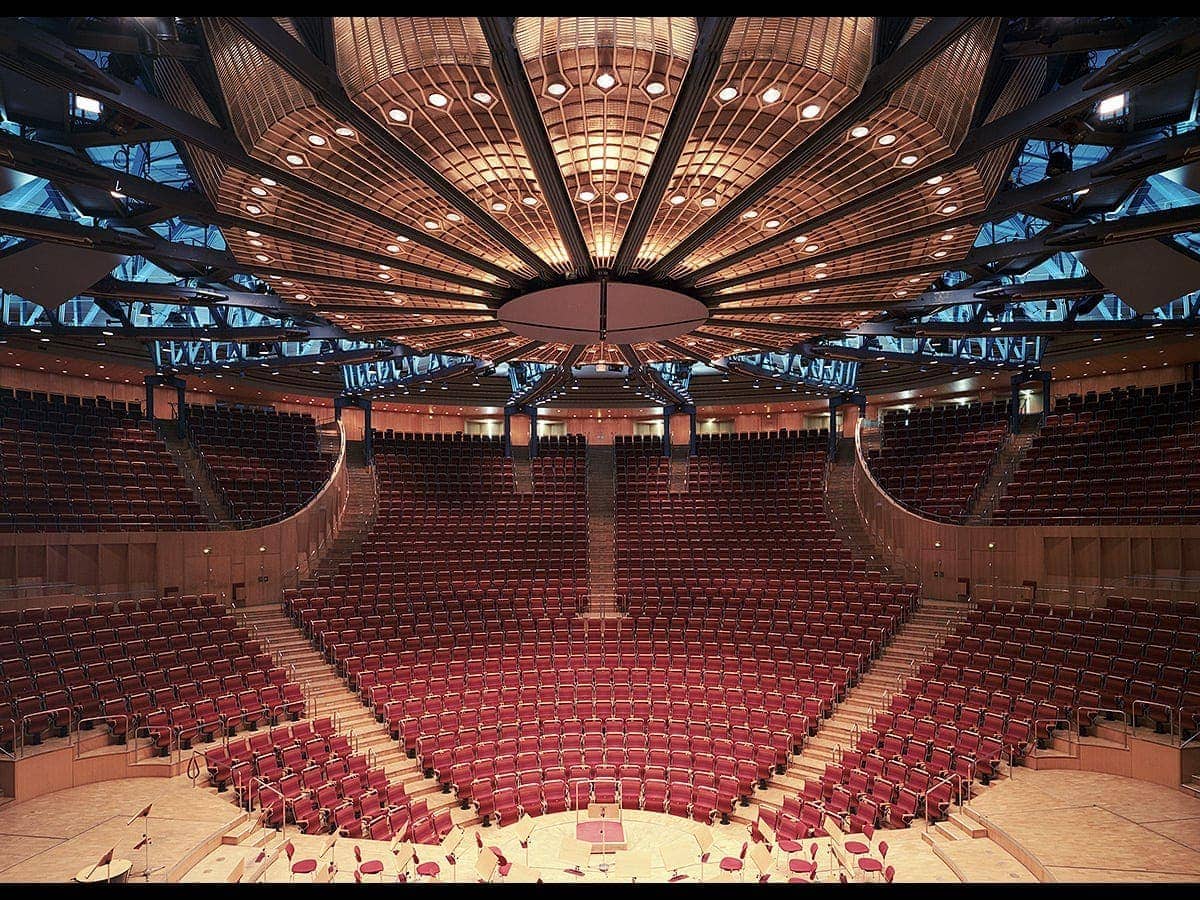

Чтобы эта статья окончательно не превратилась в брюзжание о том, что раньше все было лучше, я решил посетить два концертных исполнения опер Верди в Кельнской филармонии, которые давали оркестр и хор musicAeterna и солисты Пермского оперного театра. Продемонстрировать немцам как надо дирижировать «Травиатой» и «Аидой» должен был гуру российских меломанов Теодор Курентзис.

Самый дорогой дирижер в России должен был еще и прорепетировать «Травиату», ведь через неделю в Люксембурге состоится заключительный показ спектакля Роберта Уилсона, который уже был показан в Линце и Перми. Но Курентзис не приехал, как было объявлено в концертном зале «по личным причинам». Люди недоумевали, что бы это могло быть, но более внятный ответ вы найдете, если полистаете социальные сети.

Отдуваться за Курентзиса пришлось Петру Белякину, а после двух концертов был успех, который заставлял задуматься, а зачем вообще тогда нужен Курентзис. Тем более, что его подбор исполнителей на две оперы оказался далеким от идеала.

И как могли даже теоретически появится рядом с дирижером, который отрицает рутину, Димитрис Тилякос (Жермон) или Олег Видеман (Радамес), оба – жалкие пародии на пение, крик вместо верхних нот, полное отсутствие голоса.

Наверное, если бы Курентзис сам дирижировал, то акцент больше был бы смещен на оркестр и, как всегда, на тонкую работу с хором Виталия Полонского. Но в опере все же хочется сохранить примат певцов. И вот изнанка выходит наружу: певцы стараются, но их вокал лимитирован, как ни крути: их потолок – Пермский театр. Курентзис требовал от них внимания к деталям, нюансировки, но зачастую именно там, где они работают наиболее интересно, их голоса дают сбой.

Надежда Павлова в главной партии в «Травиате» все время неточна, Лариса Келль (Амнерис)с трудом может оторваться от партитуры, страшно нервничает, и все это не проходит даром для вокала. За два вечера порадовала лишь Зарина Абаева (Аида), но у нее не хватило сил на всю оперу.

Кельнцы, которые уже несколько лет живут без оперного театра, с удовольствием слушали пермяков. Но результат меня скорее разочаровал. Мало репетируют в Вене — получается плохо, много репетируют в Перми перед гастролями (у себя дома оркестр и солисты не показали результаты своей подготовительной работы) — но и тут результат не лучше.

И в пользу кельнских концертов говорит только цена, она в два раза меньше, чем в Вене. Кстати, в Москве оркестр Курентзиса можно услышать только в три раза дороже. Да и полноценные оперы в последнее время в Москву пермяки не привозят. Получается, что Травиату» и «Аиду» у нас не слышали. А Кельн — это в каком-то смысле утраченное место.

Меня часто спрашивают, какой театр сегодня лучше всего посещать. И ответа на вопрос этот нет. Славные времена, когда единство времени и места помогало рождать шедевры, прошли. Теперь каждый ищет свое место силы на оперной карте. Завидую тому, кто находит.

Вадим Журавлев, Видеоблог “Сумерки богов”