В Большом театре празднуют юбилей Сергея Васильевича Рахманинова.

Главный театр страны не мог не принять участия в эстафете в празднования дня рождения «самого русского композитора», «божественного бога» – как когда-то окрестил его Михаил Плетнев. Но Рахманинов, конечно, у каждого свой: композитор-симфонист, гений русского лирического мелоса, выдающийся дирижер, титан позднеромантического пианизма.

Чтобы воздать такой личности подобающие почести, юбилей решили отпраздновать на Исторической сцене Большого театра. Однако не ждите вокальных номеров из «Алеко», «Франчески да Римини» и «Скупого рыцаря» – в репертуаре театра рахманиновских опер нет и, судя по всему, не предвидится.

Правда, в апреле театр представил концертное исполнение оперы «Алеко», а также «Всенощное бдение».

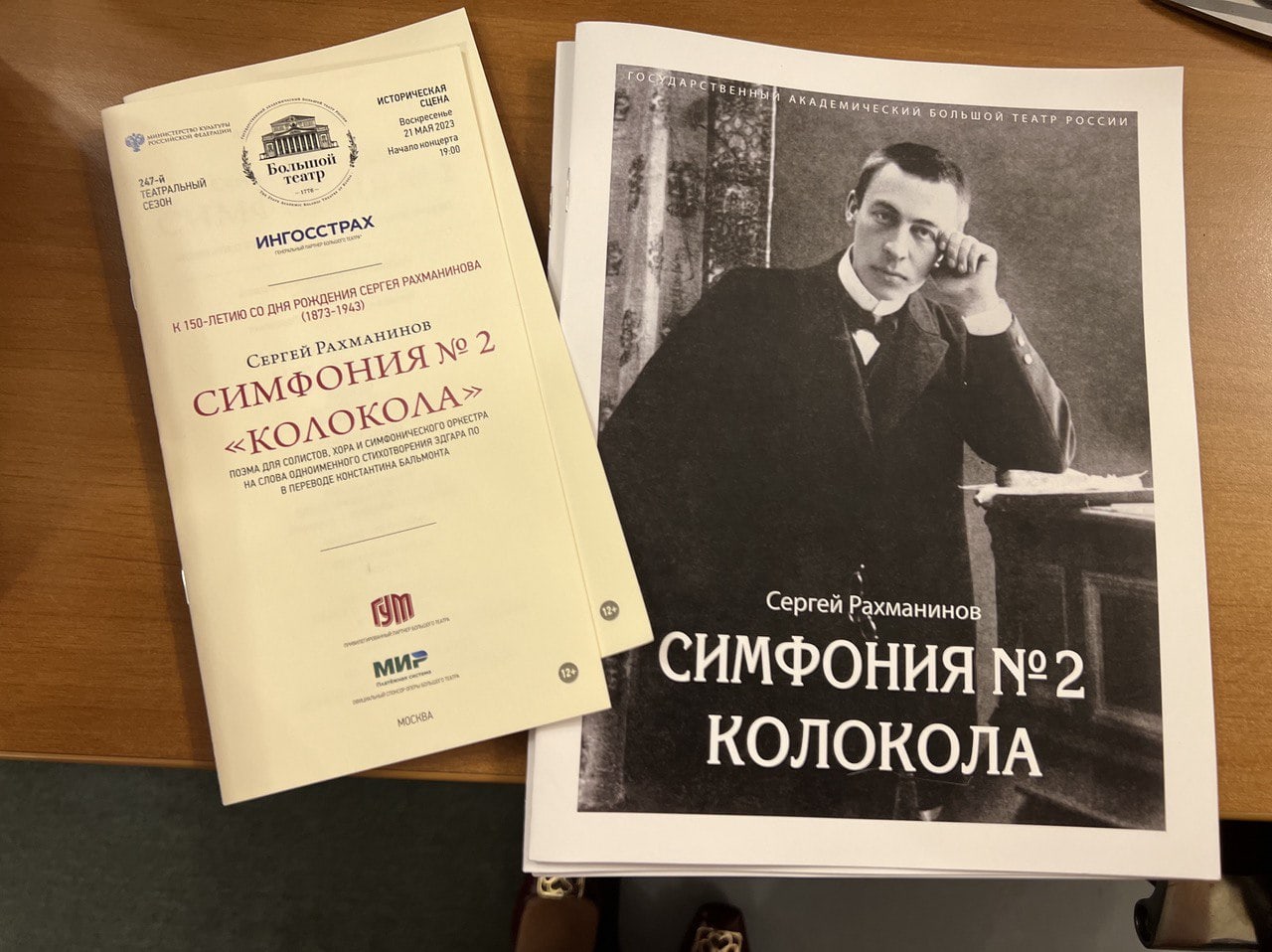

Но в концерте 21 мая 2023 на Исторической сцене звучали симфонические опусы композитора – Вторая симфония и поэма «Колокола». А оркестранты наконец-то передислоцировались из «подполья» оркестровой ямы в царские апартаменты.

Открывавшая вечер Симфония погружает слушателей в эмоции широкого спектра, от глубин отчаяния до ликующей радости. За то она и любима.

Рахманинов создавал свой шедевр в 1907 году в Дрездене, держась подальше от событий первой русской революции; сомневался, мучился и совсем не ожидал того ошеломляющего успеха, который случился после премьеры 1908 года. Спустя сто с лишним лет Большой театр, в котором Рахманинов работал дирижером с 1904 по 1906 годы, решил повторить тот триумф.

Мрачное, в низком регистре начало произведения заставляет вспомнить о написанной пятнадцатью годами ранее «Патетической»: Рахманинов начинает с той самой ноты, которой закончил Чайковский.

Короткий начальный шепот струнной группы обещал качественное исполнение. Однако скомканное, под невнятные жесты дирижера, вступление деревянных духовых подпортило впечатление. Вместо меланхолического соло английского рожка, в котором буквально отображаются сомнения и рефлексии композитора, прозвучало скромное, трясущееся – будто от волнения – исполнение Александра Колосова.

Тем не менее вступительное Largo прозвучало вполне сносно и даже пышно. Молодой дирижер Филипп Селиванов решил не добавлять ничего от себя. И в этом был свой резон: музыка Рахманинова – риторичная, романтически открытая – не нуждается в нагнетании страстей извне. И все же первая часть показалась незамысловатой, интерпретации не хватало динамизма, дирижерской инициативы.

Дьявольское скерцо второй части заставило взбодриться не только публику, но и оркестр. Стремительное фугато было на грани срыва – спас внезапный топот дирижера, напомнивший непрописанный в партитуре удар большого барабана. Быть может, в том и заключалась индивидуальная трактовка Селиванова?

Так или иначе, это помогло оркестру не разойтись и достойно преодолеть один из наиболее сложных моментов партитуры. Отголоски Dies irae объемно, красной нитью прошли через всю медную группу, создав нужный инфернальный эффект.

Знаменитое Adagio по страстности тона – достойный соперник увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Чайковского. Романтическая пылкость этой музыки заставляет затаить дыхание. Однако ведущему кларнетисту оркестра Большого театра Сергею Петрову не удалось «воспарить» на поэтические высоты из-за явного просчета дирижера: Филипп Селиванов не приглушил струнную группу, перекрывавшую соло кларнета. В попытке быть услышанным музыкант играл на пределе возможного, отчего соло не вышло цельным.

При этом роскошно обшитый бархатом зал, непредназначенный для исполнения симфонических программ, не позволяет звуку свободно разливаться, заполняя все помещение. Остается только догадываться, что остается от звучания оркестра, когда оно достигает галерки…

Возможно, ситуацию спасло бы размещение всего оркестра, а не только его части, внутри акустической раковины, которая специально устанавливается на сцене Большого театра для подобных концертов. Однако по каким-то причинам этого сделано не было.

Сольные места не удались и первой скрипке – Владимиру Скляревскому. Отчего его игра была неряшливой, с блеющим вибрато, остается загадкой.

Вообще, на протяжении всей симфонии складывалось впечатление, что на родной Исторической сцене оркестранты чувствуют себя некомфортно.

Финалу Симфонии полагается быть и романтичным, и триумфально-героическим. В интерпретации Селиванова он не вызвал восхищения. Казалось, что обильные дирижерские указания только мешали играть оркестру.

Надо сказать, что несмотря на холодноватое исполнение, триумф-таки повторился, правда, в несколько пародийном варианте. Преисполненная любви к русскому гению, публика взрывалась аплодисментами после каждой части симфонии. Даже в третьей части, в момент сокровенной паузы, зрители выражали свой восторг. И умоляющие жесты дирижера оказались, увы, не способными умерить этот душевный подъем.

Совершенно иную реакцию зала вызвала симфоническая поэма для солистов и хора «Колокола». Стихотворение Эдгара По в переводе Константина Бальмонта, как известно, разворачивает панораму человеческой жизни.

Детство, свадьба, закат дней, смертное отчаяние… ничто не тронуло нашу публику. А между тем, на «Колоколах» оркестр как будто успокоился или, возможно, получил больше творческой свободы: внимание дирижера переключилось на хор и вокалистов.

Соло английского рожка у того же Александра Колосова прозвучало утонченно, лирично, в гармоничном диалоге со звучным и тембристым баритоном Андрея Потатурина. Отмечу четкую артикуляцию певца: было слышно, как вокалист проговаривает все согласные. Даже неподготовленный слушатель разберет все слова – редкий случай!

Светлана Лачина была очаровательна во всем. Роскошное белое блестящее платье идеально отвечало свадебным образам второй части. Неизменно нежное и звонкое сопрано – даже в кульминации, когда певица выдерживает соль второй октавы, а оркестр своей гармонией манит ее в соседние высоты.

На таком фоне бледновато выглядел тенор Бехзод Давронов. Его лирический, изящный голос терялся в оркестровом звучании. Певца почти не было слышно.

Но главным героем стал хор. В третьей части, там, где музыка должна внушать ужас, хористы были превосходны в своих сложнейших хроматических партиях. Однако в этом бешеном потоке музыки Рахманинова артикуляция заметно уступала безупречной интонации.

У юбилейного вечера обнаружились и свои, непредусмотренные великим композитором, герои. «Рыцари закона», дамы элегантного возраста, уж очень старались предотвратить несанкционированную видеосъемку: словно недобрые призраки носились они по залу, стуча каблуками, тыкали в плечо слушателей через головы ни в чем неповинных соседей. С такими надзирателями репутации Большого театра ничего не грозит!

Прошедший на Исторической сцене концерт оркестра Большого театра вызвал целый ряд противоречивых эмоций, и далеко не всегда положительных. Вместе с тем, можно вспомнить, что этот же коллектив практически в таком же составе (во всяком случае, если говорить о солистах оркестра) в 2019 году весьма успешно исполнял эту же Вторую симфонию Рахманинова в Концертном зале им. П. И. Чайковского и в Парижской филармонии под управлением Тугана Сохиева.

И в последующие годы оркестр не раз убедительно показывал себя под руководством Сохиева на различных концертных площадках. Что говорить – даже в начале текущего концертного сезона, когда Туган Сохиев уже покинул театр, оркестр Большого театра эффектно выступил в концертном зале «Зарядье» под руководством Дмитрия Лисса, исполнив Вторую симфонию Малера.

Но концерт 21 мая никак нельзя причислить к ряду безоговорочных побед коллектива – скорее, наоборот. И если промахи солистов оркестра, ясное дело, останутся на совести самих солистов, то, памятуя об удачных выступлениях оркестра Большого театра в целом, сам собой напрашивается вывод о том, что для успешных выступлений с симфоническими программами – а если помечтать, то и для работы с текущим репертуаром – оркестр Большого театра достоин дирижера более высокого класса, чем Филипп Селиванов.

Такого, который во время репетиций сможет создать вместе с музыкантами внятные интерпретации, а на концертах не оставит их бороться со сложностями партитур самостоятельно.

Анна Коломоец