Два концерта на тему Рождества прошли в Москве. В них смешались древнерусское и европейское, сходство и различие культур, молитва и экстаз, Шютц и Бах.

Концерт «Истории рождества, рассказанные с Запада и Востока» в Зале имени Чайковского был задуман и совместно сделан участниками оркестра «Персимфанс» и ансамблем древнерусской музыки «Сирин». На вечере были исполнены древнерусские рождественские песнопения и барочная «История Рождества» Шютца.

Возник реальный манифест объединения: руководитель «Сирина» Андрей Котов, специалист по знаменному распеву, стал Евангелистом–рассказчиком в опусе Шютца. Причем, в нарушение аутентичных традиций, текст произносился не на немецком, а на русском языке, ибо так доходчивей. Доходчивость – в данном случае – исполнители ценят больше.

Цель рождественского концерта – показать общее в мистериальном мышлении Запада и Востока. Создать – из фрагментов старинного мужского троестрочия и партеса – как бы, условно, русскую рождественскую мессу. Надчувственную, как сказал Котов, полную чисто духовной рефлексии. Сопоставить «эмоционально бессобытийные» стихиры а- капелла с чувственной протестантской мессой 17-го века для солистов, хора и оркестра. В рамках славления Рождества и одного концерта. Такая вот благородная объединительная идея.

Почему выбрали именно «Историю Рождества» Генриха Шютца?

«Из родственных связей с русской культурой»,

— сказал один из организаторов проекта, контрабасист Григорий Кротенко. Мастер Шютц, по его словам, на старости лет совершил революцию в богослужебном пении: ввел в него итальянский речитатив. Но при этом композитор был воспитанником школы антифонного пения венецианского собора Святого Марка, то есть связал традиции католической Италии и протестантской Германии, да еще с византийским уклоном.

Что касается русской сакральной музыки, то Котов напомнил:

«это музыка, основанная на интонациях молитвы, практика предстояния определяла эстетику и текст».

Один из организаторов проекта, пианист Петр Айду рассказал, что для концерта были отобраны

«функциональные вещи, связанные с церковным ритуалом».

Это «служебная музыка», а то, что она стала позже концертным жанром, не отменяет служебности – в выражении веры. Для вечера взяты только рождественские песнопения, без событийной последовательности, «как в литургии». В отличие от мистерии Шютца с ее последовательным рассказом, основанным на евангелиях. Причем это как бы театр, если таковым считать театр инструментов, когда сопрановые виолы поют за ангелов, блок-флейты – за пастухов, а тромбоны- за первосвященников.

Слова Кротенко («дух евангельского слова редко снисходит на вокалистов с оперной выучкой» и «у Шютца не было людей с оперной подготовкой») многое помогли понять. В самом деле, никто не поклянется на Библии, что во времена повсеместной практики знаменного распева или при барокко все пели хором как современные профессионалы. Часто, видимо, пели, как могли, хотя от души старались петь как можно лучше. Если – в поисках «новой подлинности» – воссоздавать непосредственность, то по полной, решили организаторы. Не петь «с оперной выучкой», а по принципу «Персимфанс – собор талантливых людей, которым интересно вместе музицировать». Кротенко назвал это «условно-фолковым звучанием».

Ну да, без округлости звука, «плоскими» голосами, как «порыв, в котором хочется поучаствовать». Так что некоторая нестройность хоров, в которых струнники и клавишники вокализировали вместе со специалистами по музыке барокко и участниками ансамбля «Сирин», подчеркивала идею «как здорово, что все мы тут сегодня собрались». Или, говоря церковным языком, «и на земле мир, и в человеках благоволение». Из солистов не могу не отметить пение Анастасии Бондаревой и Алисы Тен, которые сделали все, чтобы музыкальная идея проявилась во всей полноте.

Иную концепцию предложили на концерте в Зале «Зарядье». Там представили три части (то есть половину) «Рождественской оратории» Баха. Пел вокальный ансамбль «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко, коллектив, чей высочайший профессионализм предполагает воспринимать исполнение в русле идеи «чем совершенней звук, тем он ближе к небу». «Интрада» работала с точностью часового механизма, не теряя при этом ни грамма эмоциональной мистики Баха.

Исполненные части – «Рождение младенца», «Волхвы у царя Ирода» и «Поклонение волхвов» – образовали триаду из хоралов и арий, повествующую о неизбежной победе добра над злом и посрамлении негодяев. Вечная и актуальная тема.

«В Европе часто исполняют несколько кантат, группировка может быть разной. Как мы сыграли, например, или 1-3 и 4-6, вариантов много»,

— говорит Екатерина Антоненко,

«этот концерт задумывался еще в начале года и планировался с оркестром и солистами Баховской академии в Штутгарте во главе с Хансом-Кристофом Радеманом. Затем формат концерта изменился, но поддержка Радемана незримо присутствовала – хор пел по партитурам с его пометками и штрихами».

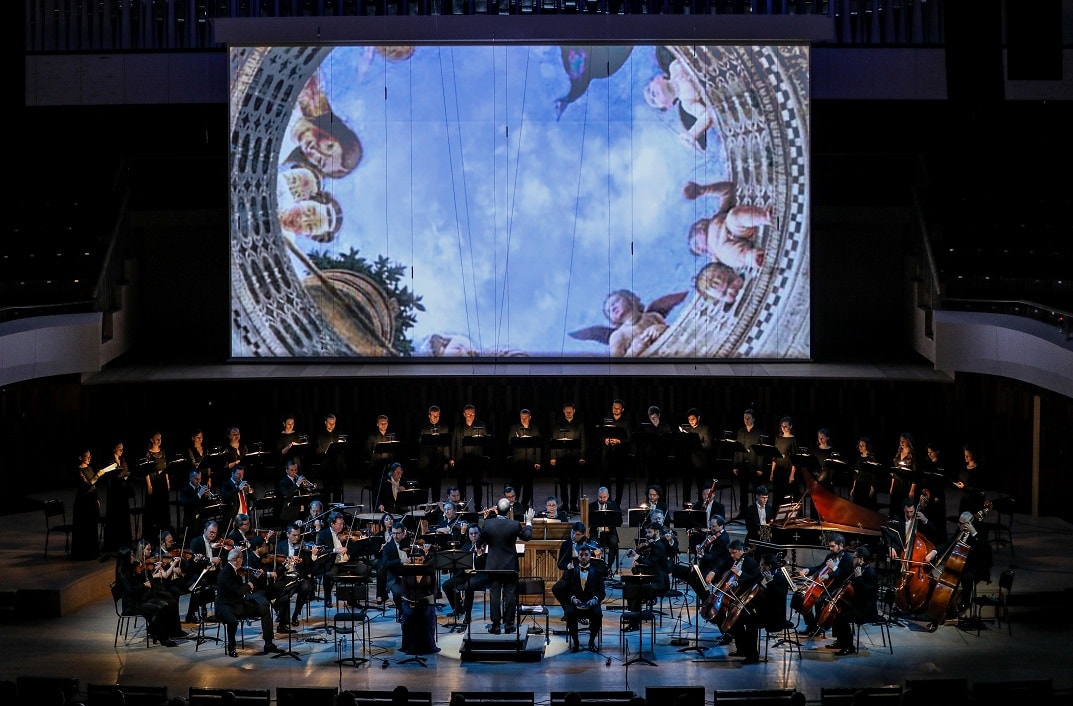

Совместно с ансамблем выступил Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Джереми Уолкера (британский дирижер – выпускник Королевского колледжа Лондона, с 2016 года живущий в России, участник стажёрской группы дирижёров московского оркестра).

Уолкер задал энергичный ритм и быстрые темпы, звучание отдельных инструментов (начиная с фанфар-труб вначале и ими же заканчивая в финале) было весьма внятным, иногда до резкости. Даже всегда (или как правило) полу-слышный клавесин в группе континуо звучал отчетливо, а гобои, тут заведомо нежные, громко млели. Солистки Диляра Идрисова (сопрано) и Полина Шамаева (меццо-сопрано) вместе с тенором Михаилом Нором и бас-баритоном Игорем Подоплеловым образовали квартет, в котором торжественный подъем контрастировал с необходимой тревогой и грустью. Особенно преуспели в театрализации эмоций Идрисова и Нор.

Подоплелов спел «Великий Бог и сильный царь, возлюбленный Спаситель» ровно и созерцательно, преподнеся это как очевидный факт. А Шамаева трактовала арию «Готовься, Сион» так серьезно, что почти никто, уверена, не вспомнил о самоцитате Баха, взявшего эту музыку для сакрального употребления из светской кантаты «Геркулес на распутье».

Исполнение дополнили анимированным видеоконтентом, где смешали фрагменты известных шедевров старых мастеров с видами облачного неба, цветущими розовыми кустами и деталями церковных зданий. Там было что-то и на тему Благовещения, и о рождении в хлеву, и о волхвах, но в хаосе монтажа всего со всем общая идея как-то потерялась. Зато порхали бабочки, купидоны махали крылышками, а Дельфийская сивилла с фрески Микеланджело подмигивала публике.

И еще. Организаторы концерта в КЗЧ позаботились о русских титрах, и правильно сделали. Очень жаль, что в «Зарядье» не было такого: слово в ораториях значит никак не меньше музыки.

Майя Крылова