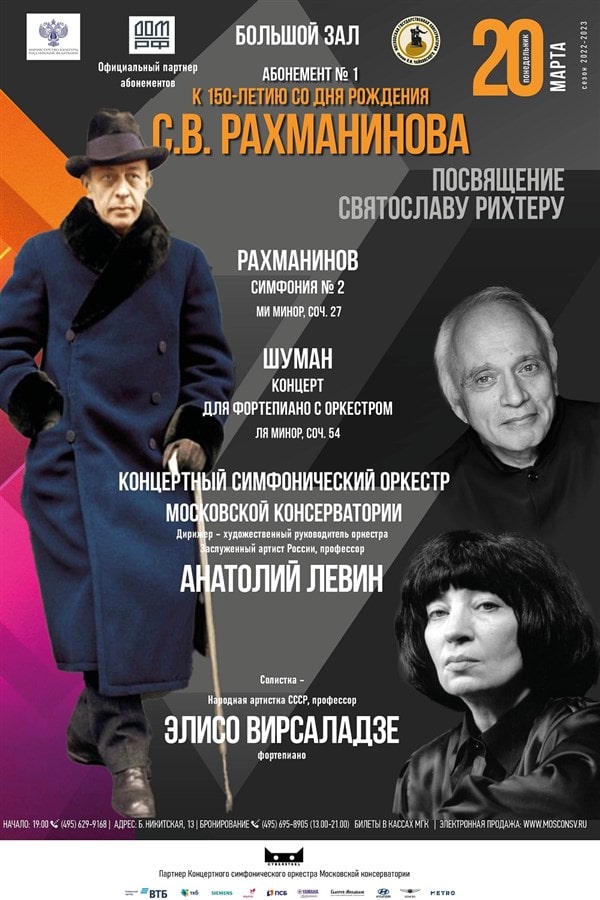

20 марта 2023 в Большом зале Московской консерватории прошел концерт-посвящение Святославу Рихтеру.

На сцену БЗК вышел Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. В программу концерта вошли Фортепианный концерт Роберта Шумана (солистка – Элисо Вирсаладзе), Симфония Сергея Рахманинова №2 и Две прелюдии С. Рахманинова в оркестровке Н. Корндорфа (первое исполнение).

Солнечный концерт – в лучшем смысле слова. Да и за окнами было не по-мартовски доброе солнце, и у меломанов, заполнявших гостеприимный консерваторский зал, было такое настроение, будто это не вечер, а тот самый, что ни на есть весенний нынешний день. Да и солнце еще не ушло за горизонт…

Почему это меня так потянуло на разговор о весне? А вполне понятно, и не календарь играет здесь главную роль. Главная роль — в музыке, которая прозвучала в этот вечер. Удивительная музыка. Казалось бы, она давно и хорошо известна всем любителям классики. Ан нет. Знакома-то знакома, но звучала она так, будто все мы, кто в зале, слушали ее впервые.

Даже трудно, вернее невозможно сказать, какое из произведений программы было интереснее, удачнее. Это был тот самый случай, когда можно сказать только одно: все было прекрасно. Прекрасно, как бывает совсем не часто. И тон был задан прекрасными двумя прелюдиями Рахманинова в суперталантливой оркестровке очень яркого композитора Николая Корндорфа, звучали они впервые, и дирижер Анатолий Левин, как всегда, был на завидной высоте и умной, подчас пронзительной глубине своих интерпретаций (особенно это касалось прелюдии соль минор, соч. 32 №4).

Анатолий Левин: “Учиться у Лео Морицевича Гинзбурга – это была огромная удача!”

Очень красиво, очень духовно богато, очень изящно и красочно, очень, очень… Короче, первое исполнение обещает яркую и постоянную жизнь этих двух замечательных коротких пьес на нашей концертной эстраде…

Но это было только начало. Откровение шумановской красоты, духовности и поразительного дыхания распахнулось с появлением первых звуков фортепианного концерта Роберта Шумана в исполнении блистательной «шуманистки» (простите за странное словообразование!) Элисо Вирсаладзе.

Позволю себе сугубо личное замечание: для меня этот концерт – самый любимый из всех мировых фортепианных концертов, слушала я его и продолжаю слушать бесконечно, но так, как он прозвучал у Вирсаладзе, я, пожалуй, ранее его не слышала. Да и зал просто неистовствовал. И сразу вспомнилось высказывание самого автора:

«Разум ошибается, чувства – никогда».

Не стану сейчас вспоминать непростой путь к созданию Шуманом этого шедевра. Но считаю нужным напомнить, как Шуман сам охарактеризовал свое сочинение, как “нечто среднее между симфонией, концертом и большой сонатой”.

И что еще особенно важно и было безупречно подчеркнуто солисткой: фортепиано доминирует фактически во всём концерте, а оркестру отводится очень богатая роль второго плана… И вот солистка, оркестр и дирижер играли на едином дыхании в своем умном и талантливом «тройственном союзе».

Глубина чувства, переживания, откровения и какой-то особо весенней радости повели сразу первую часть с ее изысканными изгибами, кружевной и очень красивой главной темой, которая так прекрасно сплеталась с еще более красивой темой побочной, что просто дух захватывало. Звук яркий, сочный, емко насыщенный весной распахнулся и в первой части, и в задумчивом распеве второй, и в элегантной философичности, и в роскошном, торжественном гимне любви и весне финале…

Да что говорить: когда играет Элисо Вирсаладзе, не стоит вдаваться в детали, потому как играет она совершенно. Не просто играет, а творит. И это творчество бесконечно и превосходно. И потому – вот еще одно признание великого Роберта:

«Призвание художника – озарять светом глубины человеческой души».

С полным основанием то же самое могла бы произнести и Вирсаладзе. Она эту мысль широко и несет – в том, как она сыграла этот, бесконечно дорогой и ей самой лично, музыкальный шедевр. Остается напомнить, что в год премьеры концерта Шуману исполнилось 36 лет…

Элисо Вирсаладзе: «Как можно жить без камерной музыки? Не представляю!»

А вот Рахманинову в год окончания работы над Второй симфонией было 34, и посвятил ее композитор своему консерваторскому учителю Сергею Ивановичу Танееву. Это произведение уверенно занимает одно из ведущих мест в творчестве Рахманинова и сегодня стало едва ли не самым популярным из его исполняемых работ.

Во всяком случае сейчас, в Год Рахманинова, эта партитура звучит очень часто, и многие дирижеры разных поколений стараются включить ее в свой репертуар. Все – да не все. Не каждому по силам сыграть это масштабное, многоплановое, многокрасочное произведение.

Среди тех дирижеров, которые остро и вдохновенно понимают красоту, богатство, ритмическое разнообразие и суть Второй симфонии Сергея Васильевича, безусловно, руководитель Концертного оркестра Московской консерватории маэстро Анатолий Левин. Его ученики в оркестре – сильные, вдохновенные, виртуозные исполнители, где можно и должно говорить самые высокие слова о мастерстве молодых. И вот эта симфония, которую Анатолий Левин играл во второй раз в жизни, стала открытием и откровением и для всех групп оркестра юных, и для самого маэстро. Причем – не просто открытием, а открытием замечательным.

А влюбленность в это удивительное симфоническое полотно – она у всех, кто любит музыку, кто любит и по-настоящему почитает великого Рахманинова. И тоже едва ли не самое первое впечатление об атмосфере этого сочинения связано с очень точным ощущением наступления весны, ее расцветом, буйством настроений и красок, поэтическими длиннотами, потоком мелодий, трепетностью, лаской, нежностью.

Музыковеды отмечали, что в этой симфонии

«показана борьба человека с внешними силами и с самим собой, а также постепенное возрождение человека, возвращение к жизни»…

И сумеречное настроение, убедительно переданное в первой части оркестром во главе с Левиным, постепенно выходит на чувствования весенние, солнечные, праздничные. Это – о всей симфонии, о пути к весне и радости.

Но путь не быстр и не прост – и этот путь захватывает дух у слушателя. Такая красивая распевная мелодия третьей части, эдакая кларнетная элегия (как в этом отношении убедительно силен Левин!), вырастающая в своеобразный гимн радости. А скерцо – а оно тоже многоплановое и поразительно красиво, писали те же умные музыковеды, роднит рахманиновское полотно со скерцо Чайковского из Шестой симфонии. И опять на смену сумрачности, мрачноватости приходит народный песенный распев.

А третья часть удивительная: ею оркестр и дирижер «управляют» отчаянно (я бы сказала!) любовно, погружаясь в поиски смысла жизни. Это Адажио, кажется, одна из самых ярких страниц поэтического творчества великого классика. Нежность исполнителей здесь нельзя не ощутить в близости к таким романсам, как «Здесь хорошо», «У моего окна», – и это негромко и уверенно ведет к торжествующему, сияющему финалу, где соединились основные образы и темы всей симфонии – к торжеству красоты, поэзии, всему лучшему в русском симфонизме.

Все это было в смелом и, я бы сказала, дерзком исполнении Второй симфонии Рахманинова в консерваторском концерте, посвященном Святославу Рихтеру и ставшем прекрасным приношением ему к Году Рахманинова.

Наталья Лагина