Петр Айду в мантии перелетает из тени в свет, из света в тень. Многочисленные помещения Граунд Солянки, свёрнутые в валторну, освещены неравномерно. Гардероб-преисподняя, залитый красным, переходит в синий аппендикс, где, после фальстарта наверху – в горнем мире, начинается действо. Нет, Действо. И я, вместе с многочисленной публикой, отправляюсь в путешествие по винтовой лестнице – то ли эволюции, то ли деградации.

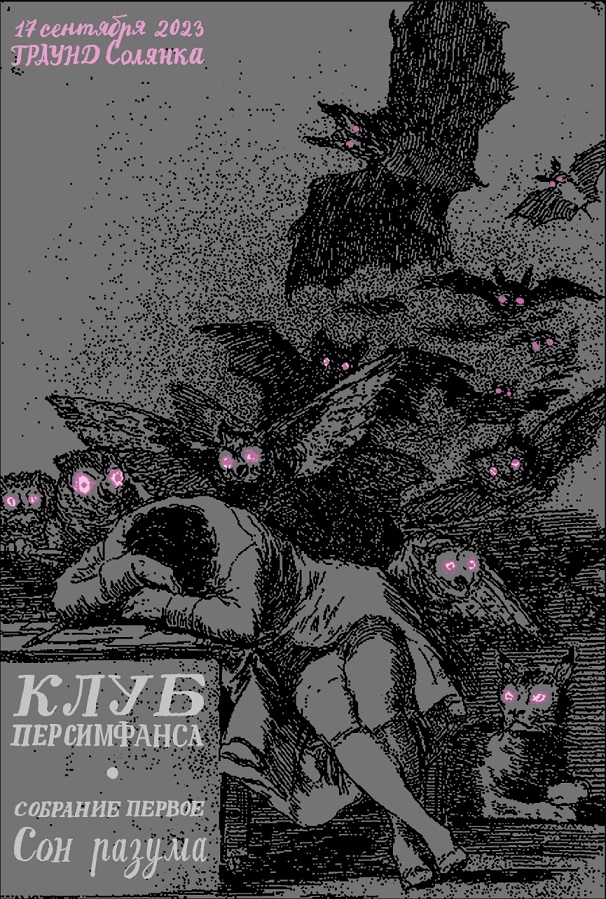

Концерт-паноптикум «Сон разума», созданный клубом Персимфанса – искусство высокое. Настолько высокое, что не дотянешься.

То, что представил знаменитый оркестр без дирижёра, напоминало театр без режиссёра. Обрывки слов, сцен и музык. Концепция, видимо, изменялась по дороге – на то оно и первое заседание клуба. Некоторые из исполненных в недрах «валторны» сочинений, не были заявлены в «пуле» программы – весьма широкий диапазон фамилий без опусов трудно называть афишей.

Что касается текстов – мною были узнаны Кафка и Сорокин. Среди подозреваемых – Лев Толстой и, конечно, несметное количество авангардистов, в чьи тексты публику заставляли уткнуться с самого начала, попросив заходить в разные комнаты-пространства и читать вслух. Правда, сделать это почти никто не осмелился.

Неудивительно, ведь когда человек со стаканчиком тыквенного латте берет в другую руку листок, на котором написано словосочетание «ласковые вши», это его сбивает с толку: префронтальная кора сопротивляется, древние структуры мозга подают сигналы бедствия.

Публику, как часто на таких мероприятиях, температурит от эйфории до скуки. Толпа, растягиваясь и застывая, перекатывается по лабиринту запутанными клубками разноцветных ног. Когда интересно – поднимают забрала-смартфоны, когда нет – утыкаются в них. Два этих положения отличаются мало. Всё – сон разума: ничего не понятно, но уже и не очень интересно.

Концерт-паноптикум задумывался как оммаж Варезу. О нём здесь напоминает завывание сирены, похожее на звуки столь любимого композитором терменвокса.

Скрипачка в одной из комнат стоит без обуви в радужных полосатых носках с отделением для каждого пальца – эдакая Пеппи Длинныйчулок. Ещё тут есть очаровательная Коломбина и жена графа Дракулы с красной помадой на выбеленном лице.

“Воскресенье!!!”, – надрывно кричит один из перформеров. Подобные «выстрелы» помогают понять, где будет следующий акт Действа: люди сбегаются на крик.

Ориентировочный рефлекс – а он сохраняется даже у тех, кто погружён в иные виртуальные миры, – приводит к «маме-утке». То есть к очередному музыканту-перформеру или, например, щелкающему под сценку из «Процесса» контрабасу.

Московская публика реагирует на тексты Кафки с аллюзиями на современность, примерно так же, как на ежедневно плохие новости – флегматично, сонно, с вялой тревогой полумёртвого ланцетника, которого тронули палочкой. И снова разум спит – говорю я не в упрёк, но в оправдание защитных реакций. Человек слаб.

«Да, конечно, вы арестованы, но это не должно помешать выполнению ваших обязанностей. И вообще вам это не должно помешать вести обычную жизнь»

– ласково говорит, обращаясь к Йозефу К., кафкианский Инспектор. Становится больно и горько – я узнаю не то, чтобы сатиру на день грядущий, но его, пожалуй, точный, пусть и конъюнктурный, портрет.

Начинает бить дрожь. Она просыпается сквозь точки на стенах и дырочки в текстах – незапланированные паузы. Что мир театр, а люди в нём актёры – известно давно, но тут становится ясно, что театр остался и без режиссёра – Бога в этом мире точно нет.

«Мама, я ничего не понимаю», – кричит пятилетняя девочка, бегущая вверх по лестнице. На экране, под жидкий электронный диджей-сет, плывут черно-белые рыбы. Напротив человек, кричавший «Воскресенье», улёгся крестом. Будьте, как дети, делайте вид, что ничего не понимаете.

Сознание просыпается то от барочных мелодий, то от, в сущности, хороших баллад и сочинений Дебюсси. И снова засыпает под звуки вьюги, и мелькание тревожных индейских масок.

В центре зала плюющийся флейтист увлечённо играет “The Great Train Race” Яна Кларка. Опереточно накрашенная дама на сцене декламирует нечто на языке глухонемых. Кажется, это монолог Анны Карениной – она рвёт руками сгустившуюся духоту, изображая, как бросится под сумасшедший кларковский поезд.

Именно благодаря всей этой вычурной бредовости, концерт-паноптикум попадает в наше время точно. Но и время такое – нетрудно попасть. Выбраться трудно.

Посмотрите на нынешний мир – это ли не авангард? Это ли не овеществлённый оксюморон и бьющий по голове прямолинейностью средств паноптикум? Громче крика, чем этот, уже не придумать, не высказать и не услышать.

Не надо состязаться с природой – ни в красоте красоты, ни в уродстве уродца, плавающего в формалиновой банке в Кунсткамере.

Шоковая терапия давно не работает. Не то, что в Москве и сейчас, а, думается, чуть ли не везде и лет сто. По крайней мере, в нашем отечестве. Звонок будильника в конце представления не поможет – это не сон, это сплетение ядовитого лабиринта наяву.

Я выхожу и, содрогаясь от горечи, ловлю воздух рыбьим ртом. Забывая, что когда-то была человеком.

Полина Маркина