Преданность С. М. Слонимского жанру оперы общеизвестна. Каждая партитура получила свое неповторимое стилевое и жанровое решение.

Самару композитор называл своей второй музыкальной родиной, ибо здесь были поставлены пять из его девяти опер. Три премьерные спектакли прошли с успехом, который иначе как оглушительным назвать невозможно. Благодаря трем составам исполнителей-вокалистов каждый спектакль выделялся своими особенностями.

Последние самарские постановки опер Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного» и «Мастер и Маргарита» разделены дистанцией в четверть века, но едины в том, что им исключительно повезло со звездным составом постановочных коллективов. Один сложился четверть века назад (дирижер – М. Ростропович, режиссер Р. Стуруа), другой сегодня (Евгений Хохлов, музыкальный руководитель театра и дирижер, и Юрий Александров – режиссер). В обоих случаях создавались спектакли единомышленников.

В опере по роману Булгакова коллектив вдохновлялся и музыкой Слонимского, и драматургией спектакля (либретто Юрия Димитрова и Виталия Фиалковского в редакции Юрия Александрова, маститого петербургского режиссера). По его мнению, эта опера,

«камерная по замыслу, поражает своей глубиной, масштабом и, как многие гениальные произведения искусства, оставляет больше вопросов, чем ответов».

Решения, порой сложнейшие, искались сообща.

«Я уже год живу этой оперой. Каждый день я открываю партитуру. Я полюбил это сочинение. Оно мне дорого. Столько сил я не вкладывал ни в одно произведение».

Постановщикам удалось методом открытых сопоставлений = столкновений контрапунктически объединить три ведущие линии спектакля: трагическую судьбу Мастера и других героев его романа; этико-психологическую (взаимоотношения Иешуа и Понтия Пилата) и лирическую (Мастер и Маргарита).

(Слонимский подчеркивал, что

«в опере есть несколько идей, дорогих Булгакову. И мне. Например, власть не должна быть насилием над людьми, человек не должен бояться поступать по совести, а не должен ставить интересы карьеры, мельчайшие жизненные интересы выше критериев гуманности; преданная любовь – это огромная сила, способная обессмертить и спасти человека; творчество художника, если оно талантливо и правдиво, может продолжить свою жизнь и в будущем» (с. 45)).

Авторы-постановщики «Мастера и Маргариты» смело экспериментируют с внешней формой спектакля, не нарушив ее базис — внутреннюю структуру музыки оперы. Действие разворачивается как бы на трех «площадках» – задействован не только основной объем почти всей огромной сцены, но и двух совсем камерных – садовой скамейки (где происходят диалоги Мастера и Маргариты, Мастера и Бездомного) и рояля (на нем «играет» Иуда, на крышке инструмента пируют алкоголики, или помещают отрезанную голову Берлиоза.

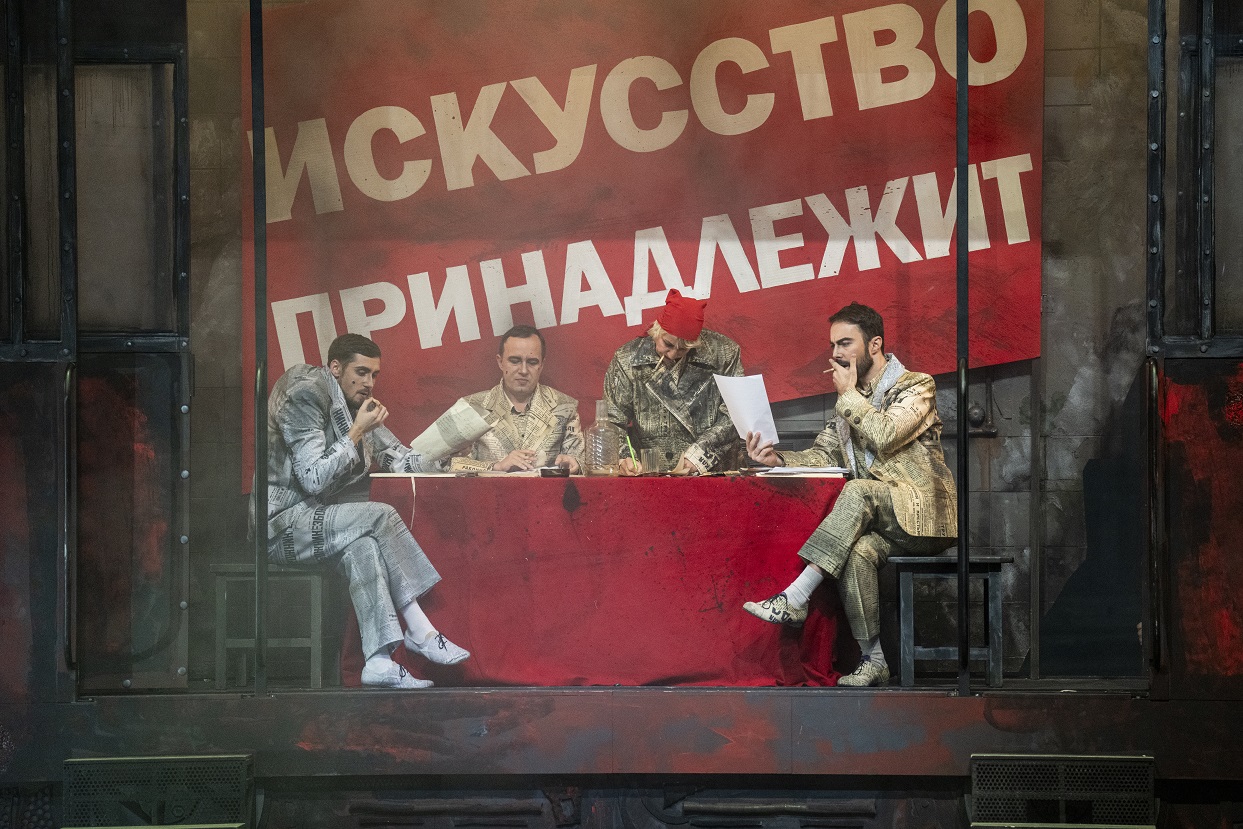

Кадры-эпизоды резко сменяют друг друга или воспроизводятся одномоментно, по вертикали: драматические картины событий романа Булгакова, разворачиваются то в Москве 1920-1930х гг.., то в евангельском мире. Так рядом стоящим оказывается все трагическое в судьбе Иешуа Га-Ноцри и конфликты поколений начала XX столетия. Судьба же культуры, что постоянно находится под цензурой, обобщена в броском плакате «Искусство принадлежит», прикреплено к стойке полуразрушенного трамвайчика, ползущего в никуда.

Полифоническая природа самарской постановки усилена не только остротой современной проблематики, но и контрастами моно-сцен и многофигурных композиций.

Одной из центральных фигур романа и оперы является Понтий Пилат, римский наместник в Иудее. Он одинок по жизни, трижды отказывается предать Иисуса смерти, в которой был заинтересован Синедрион. Народный артист России, Сергей Лейферкус, убедительно решает психологически сложный образ Пилата.

Главным средством глубокой выразительности стало для знаменитого певца создание интонационного портрета Понтия, который и открыл слушателю путь к его сложному внутреннему миру. То, что создал певец-актер можно определить однозначно — огромная ювелирная работа истинного Мастера оперы.

Как известно, Воланд носит лишь маску дьявола: у него, как справедливо утверждал Александр Мень – «нравственные понятия нормальные». Как режиссер всех необычных событий романа, он вместе с Иешуа милосердно несет добро: награждает Мастера долгожданным покоем и прощает Пилата, освобождая его от вечных мук души. В двух первых спектаклях Максим Сударев уже обрел тот вокально-разговорный и технический синтез специфических интонаций, обращенный к разным героям.

Начнем с главного — Мастер создавался в 1972 году, сразу после издания романа Булгакова, долго не имеющего доступа к отечественному читателю. Волна подъема культуры в 1960-е (литература, музыка, живопись) возникла как реакция на очередные цензурные запреты эпохи 1946-1953 годов. Композиторы-«шестидесятники» смело обратились к «новым берегам» в оперном творчестве. Экспериментальность стала знаком таких разных новаторских партитур, как, например, «Мастер и Маргарита» Слонимского, «Мертвые души» Р. Щедрина или «Жизнь с идиотом» А. Шнитке.

Кроме того, здесь задействован не типичный для оперы симфонический оркестр, а большой ансамбль солистов, и 21 фамилия которых сообщены в программе. Все они по идее композитора являются «музыкальной тенью Главных героев»: виолончель Д. Уткина стала лейттембром Мастера, фагот К. Гольченко характеризует Коровьева, флейты А. Кокоревой и Е. Трибунской сопровождают Кота.

Два последних в виде реальных персонажей свиты Воланда постоянно возникают как сценические персонажи: Фагот (А. Коровьев) визуализирует Д. Пономарев, Кота Бегемота М. Маренин. Регулярное появление этой забавной парочки, игрой на инструментах которой дирижировал сам Воланд, воспринимается как один из образно-смысловых рефренов, служащих драматургическому объединению всей оперы.

Убеждена, что само участие певца-актера такого масштаба и опыта, как Сергей Лейферкус, не могло не явится зажигающим примером мастерства для творческой молодежи всех трех составов «Мастера и Маргариты». Во втором спектакле партию Понтия Пилата убедительно провел Степан Волков. Свои интересные певческие и сценические краски внесли и другие опытные артисты, приглашенные из разных театров Москвы.

Например, Иван Максимейко, солист Большого театра России, раскрывал явное удовольствие Иуды от привычных подлых дел. Заслуженный артист России Михаил Губский исполнил роль Левия Матвея. Соответственно на второй день партию Иуды очень живо воплотил Ярослав Кожевников (Иуда) и Максим Зырянов (Левий Матвей). Последний убедительно провел роль как верного ученика и последователя Иешуа Га-ноцри, что предстал в опере Слонимского носителем человеческих бед, страданий и жертв. В первый день для этой роли нашел свой певческий образ Роман Николаев. Георгий Цветков интересно раскрывал своего Иешуа в диалогах с Пилатом.

И первая и вторая премьеры востребовали к участию титулованных артистов. Андрей Антонов в партии Каифы обладает двойным статусом Заслуженного артиста России и Народного артиста Самарской области. Как это правильно, что ведущие исполнители Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича, помнят, что в начале Второй мировой войны композитор провел именно здесь (тогда в городе Куйбышеве) мировую премьеру 7-ой, Ленинградской симфонии, а С. Слонимский посвятил Самаре, городу столично-периферийному свою Пятую симфонию и большую серию камерных работ.

Владимир Боровиков уверенно вел оба вечера партию Мастера, сложную изменчивостью красок, обусловленных различными ситуациями.

Певчески одаренные обе Маргариты, лауреаты Валерия Андреева и Анастасия Лапа не могли не вызвать слушательского отклика своей искренностью исполнения партии главной героини. Маргарита – воплощение светлой души и ангел-хранитель Мастера получи ла от композитора лирический материал – изумительный по зрелости и открытости эмоций в ее нескольких ярких arioso, складывающихся одновременно в яркую, но дополняющую цепь лирических монологов.

Прощание с землей Мастера и Маргариты, обретение покоя в Вечном доме делает финал оперы возвышенным своей трагической многозначительностью. Он потрясает лирической тишиной звучания дуэта-согласия, наделенного чертами колыбельной.

Насколько серьезно театр отнесся к постановке «Мастера» свидетельствует и «научно-энциклопедический» склад буклета, который содержит около 80(!) страниц. Они изданы с большим количеством высококачественных иллюстраций и очень содержательных очерков. Последние представляют историю создания романа, его героев с фотографиями и художественным и офортами художника Андрея Харшака, а также с библейскими свидетельствами. Специальные разделы посвящены музыкальной стороне постановки, биографической справке о композиторе и его многократном пребывании в Самаре.

Особенную ценность представляют высказывания о своих замыслах всех главных участников мировой премьеры.

Е. Б. Долинская