“Cтоишь крошечный и вызываешь бури…”

Джордже Энеску.

Вот он стоит на своем небольшом деревянном возвышении – не то пророк, не то факир, заклинатель стихий. Кто придумал эту странную фигуру в музыке? Или действительно ритуал воссоздания симфонического произведения невозможен без «верховного жреца»?

В своей книге «Я – дирижер» Шарль Мюнш писал, что никогда не мог забыть одного из случайно услышанных разговоров, когда кто-то сказал:

«Оркестр замечательный. Но меня удивляет, почему это всегда впереди оркестра должен торчать дирижер?»

Действительно, почему?

Пожалуй, не найдется другой творческой профессии, вокруг которой бы в XX веке бытовали столь крайние суждения. Кому-то дирижер оркестра представляется сверхчеловеком, обладателем почти таинственной силы музыкального внушения; кому-то, напротив, фигурой ложной, иллюзорной, даже случайной. Ведь дирижер единственный из исполнителей не прикасается ни к одному из инструментов, воспроизводя музыку!

Одни уверены – нет профессии легче и приятней; другие скажут – нет участи ответственней и тяжелей. А профессионалы знают: нет фигуры более прельстительной для всякого рода критических обстрелов, чем стоящий на своем подиуме и балансирующий «на семи ветрах» дирижер. С одной стороны, его по косточкам разбирают высокопрофессиональные коллеги-оркестранты; с другой – его готовы обвинить во всех музыкальных грехах воинственные критики и журналисты. И очень часто, даже в адрес выдающихся, известных всему миру музыкантов – таких, скажем, как Иегуди Менухин, Владимир Спиваков или наш «неистовый Мстислав», – летят обвинения в… дилетантизме.

А как представляет себе искусство дирижера неискушенный слушатель? По всей видимости, так: вот он – дирижер – приходит на концерт, поднимается на эдакую деревянную подставку перед оркестром (увеличивающую рост!) и… разыгрывает некую пантомиму пластических символов музыкального произведения. Именно такое представление о дирижере использовали в 30-е годы нашего века авторы знаменитой кинокомедии «Веселые ребята», где «пылкий любовник» Костя (Леонид Утесов в своей «звездной» роли), принятый незадачливыми музыкантами за дирижера, посылая мимикой и жестами признания своей избраннице, неожиданно становится «интерпретатором» Второй рапсодии Листа…

Разумеется, это шутка. Но в шутке, как и в сказке, есть «урок», – мол, что за клоунская профессия? И что за дело неискушенному слушателю до могучих токов духовных импульсов, которые излучает личность творящего дирижера, до всей этой таинственной неуловимости его исполнительского языка и, вообще, до всего огромного процесса создания дирижерской интерпретации, который, помимо завершающей публичной концертной стадии, имеет еще и две предварительные, скрытые от глаз публики, – «кабинетную» и «репетиционную»?

Между тем эта «клоунская профессия», хотя и считается самой молодой среди классических музыкально-исполнительских профессий, имеет яркую и динамичную историю, связанную с жизнью и творчеством крупнейших композиторов предшествующих столетий.

Хотите бросить взгляд на эту историю? Хотите увидеть любимых великих композиторов в дирижерском амплуа? Тогда скорее в путь.

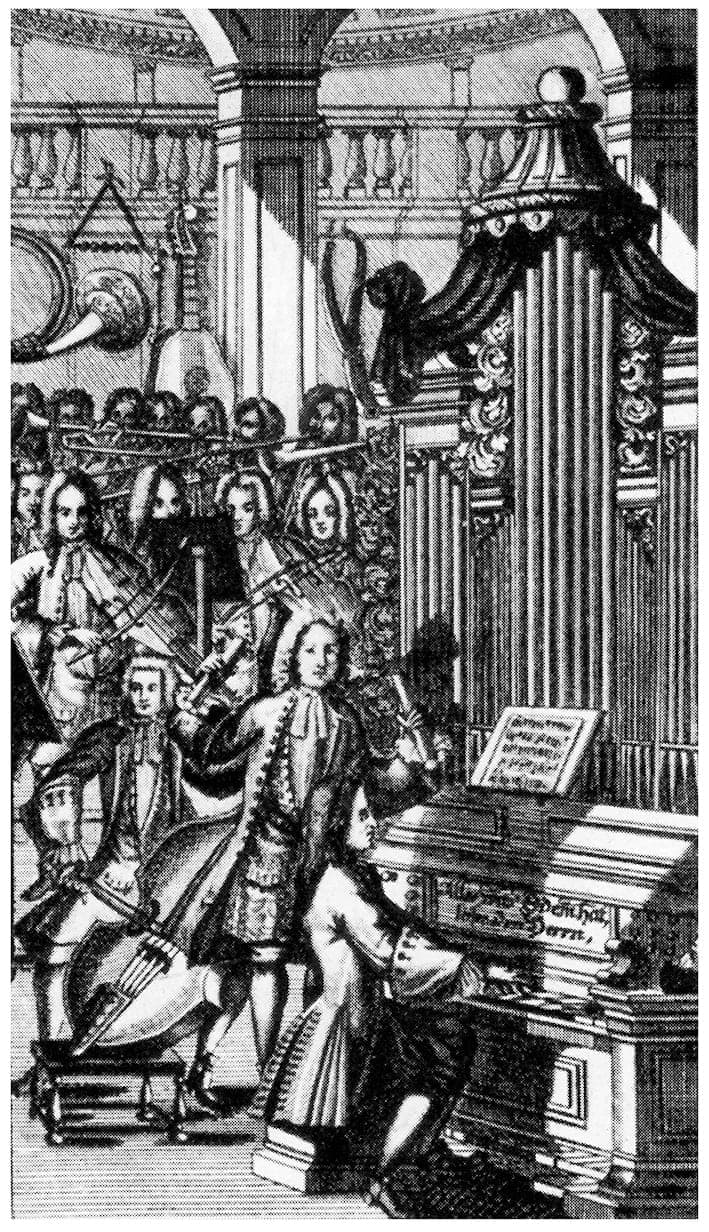

Римский писатель Фабий Квинтилиан, исследователь приемов ораторского искусства и жестикуляции, дивился искусству древних кифаредов: они одновременно пели, играли на инструменте и отбивали такт ногой. Комментируя этот рассказ Фабия Квинтилиана в своей книге о римском классике, И. М. Геснер рисует облик Иоганна Себастьяна Баха – дирижера-виртуоза:

«Все сие, Фабий, ты счел бы незначительным, если бы ты мог восстать из мертвых и увидеть Баха, … когда он следит одновременно за всеми мелодиями и, окруженный тридцатью или даже сорока музыкантами, удерживает в порядке – одного кивком, другого выстукиванием такта, третьего угрожающим пальцем.., как он здесь обеими руками поспешает, там проворными ногами (то есть играет на органе – Т. Г.-Г.), как он ритмом до мозга костей пропитан, как воспринимает острым слухом все гармонии и воспроизводит незначительным объемом своего голова все другие голоса…»

Перед нами классический портрет мастера капеллы, то есть капельмейстера, каким он сложился к XVII-XVIII векам.

Как следует из энциклопедического труда Иоганна Маттезона «Совершенный капельмейстер», вышедшего в 1739 году, композиторов – дирижеров того времени уже интересовало учение о темпераментах, теория аффектов и возможности музыки в воспроизведении человеческих чувств. Можно предположить, что в это время уже формировался тип капельмейстера-художника.

Когда в Милане в 1770 году шли первые спектакли оперы Моцарта «Митридат, царь Понтийский», за клавесином сидел 14-летний композитор. Современники Моцарта рассказывали о его «огневой» манере управлять оркестром. Есть свидетельства и о том, что великие музыкальные творцы XVIII века Гендель, Глюк, Гайдн дирижировали своими произведениями как капельмейстеры-художники, а не рядовые «отбиватели такта».

История знала целый перилд так называемого «шумного дирижирования», – баттуты (палки-жезла для отбивания такта), введенной впервые в 1564 главой римской школы Палестриной (долгие годы возглавлявшим капеллу собора св. Петра). Эта удивительная традиция – бить тяжелой палкой о пол – сохранялась во многих оперных театрах Европы вплоть до начала XIX века. Основоположнику французской национальной оперы композитору и дирижеру Люлли этот тип дирижирования стоит жизни: он скончался от гангрены, образовавшейся от нечаянного сильного удара палкой по ноге.

«Еще в начале прошлого века дирижер, особенно в опере, был просто отбивателем такта и поддерживал ансамбль, стуча палкой по полу» ,

– писал в своей книге «Органный пункт» известный французский дирижер XX века Игорь Маркевич и сокрушался:

«Дрожь охватывает при одной мысли, сколько изумительных, обожаемых нами произведений звучало под аккомпанемент ужасного непрестанного стука этой поистине доисторической дубинки!»

Дирижировали, разумеется, не только такими «дубинками», но и смычками, и мимикой, и свернутыми в трубку нотами, и свободными руками – в эпоху так называемого «генерал-баса», когда функции дирижера исполнял клавесинист или органист, или скрипач-концертмейстер.

Что же произошло, когда оркестр «очистился» от аккомпанемента клавишных и постепенно приобрел облик классического концертного оркестра большого состава? Дирижер вынужден был как бы «вынырнуть» на поверхность играющего ансамбля, освободившись от соприкосновения с конкретным инструментом. И вот тогда на исторической арене появилась дирижерская палочка.

Готфрид Вебер писал в 1807 году:

«Я не знаю более непроизводительного труда, чем спор о том, какой инструмент наиболее годится для дирижирования многочисленным ансамблем. Только дирижерская палочка – таково мое мнение. Во главе оркестра должен стоять человек, который не занят исполнением инструментальной партии и всецело может посвятить себя наблюдению за ансамблем».

Это была колоссальная реформа. Пришел конец «собачьим тактам» (то есть разрозненному звучанию неодновременно вступающих инструментов, которые приводили в ужас немецкого композитора и органиста-капельмейстера XVIII века Георга Филиппа Телемана). Пришел конец «первоначальному хаосу» в исполнении оркестровой музыки. Вышедший из недр оркестра и поднявшийся на возвышение, поставленное у самой рампы, дирижер с палочкой в руке был призван решить проблему исправления звучанием.

Это был «раскрепощенный», свободный от инструмента дирижер с самостоятельной исполнительской функцией, но – заметьте! – еще без четко осознанной цели индивидуальной интерпретации. И – еще заметьте! – стоял он перед оркестром, как генерал перед войском, готовящимся к атаке, то есть лицом к массе слушателей…

Но именно с этого «воинственного» момента зачалась и потянулась в историческую даль цепочка великих композиторов-дирижеров XIX века, подготовивших «золотой век» профессии дирижера в нашем веке двадцатом.

В самом начале XIX столетия это был Карл Мария фон Вебер, творец первой, прославившей его имя, романтической оперы «Волшебный стрелок». Он прожил недолгую жизнь, но уже в 18 лет (!) работал оперным дирижером в Бреславле, затем в Праге, Дрездене и других городах Европы. Он обладал прирожденным даром именно оперного дирижера и первый в истории объединил в одном лице функции дирижера и режиссера. (Как тут не вспомнить о великолепных режиссерских опытах нашего современника, дирижера Юрия Темирканова, поставившего в Мариинском театре «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».)

Рихард Вагнер, слышавший Вебера в детстве, называл его «королем за пультом» и, как свидетельствуют современники, сам управлял оркестром «с той царственной властностью, которая его самого поразила в детстве у Вебера». Любопытно, что в начале своей деятельности Вебер, по примеру известного композитора, скрипача и дирижера Луи Шпора, дирижировал свернутыми в трубку нотами. Когда же в 1816 году он возглавил немецкую оперу в Дрездене, то появился перед оркестром с палочкой в руках. Таким и запечатлелся он в памяти Вагнера.

Новую страницу дирижирования открыл замечательный немецкий композитор, пианист, органист и дирижер Феликс Мендельсон-Бартольди, глава лейпцигской школы 30-40-х годов, основатель первой немецкой консерватории. В противоположность «оперному» таланту Вебера, Мендельсон обладал дарованием именно симфонического дирижера и отдал много сил формированию немецких оркестров, в частности, прославленного Гевандхауза.

Его стараниями лейпцигский оркестр Гевандхауза стал музыкальным институтом мирового значения. Здесь и состоялось сенсационное событие в музыке XIX столетия: первое исполнение в 1829 году Мессы си минор и «Страстей по Матфею» Баха – открытие музыкального гения лейпцигского кантора церкви св. Фомы, преданного забвению на целое столетие.

Яркое слово в истории дирижерского искусства было сказано и представителями французской школы. Современники с огромным уважением отзывались об искусстве Франсуа Антуана Габенека, учередившего в 1828 году оркестр Парижской консерватории и свыше 20 лет возглавлявшего театр Grand Opera. Известен, например, такой факт: слушая Девятую симфонию Бетховена под управлением Габенека, Вагнер плакал. Позднее он вспоминал:

«Чудесный парижский оркестр именно пел Девятую симфонию…»

Здесь нельзя не почувствовать, что Рихарду Вагнеру предстоит сыграть особую роль в нашем историческом повествовании. Однако – терпение, господа. Мы еще в долгу перед французской школой, где нас ждет встреча с ее ярчайшим представителем Гектором Берлиозом, композитором – реформатором, ставшим так же первым в мире гастролирующим симфоническим дирижером.

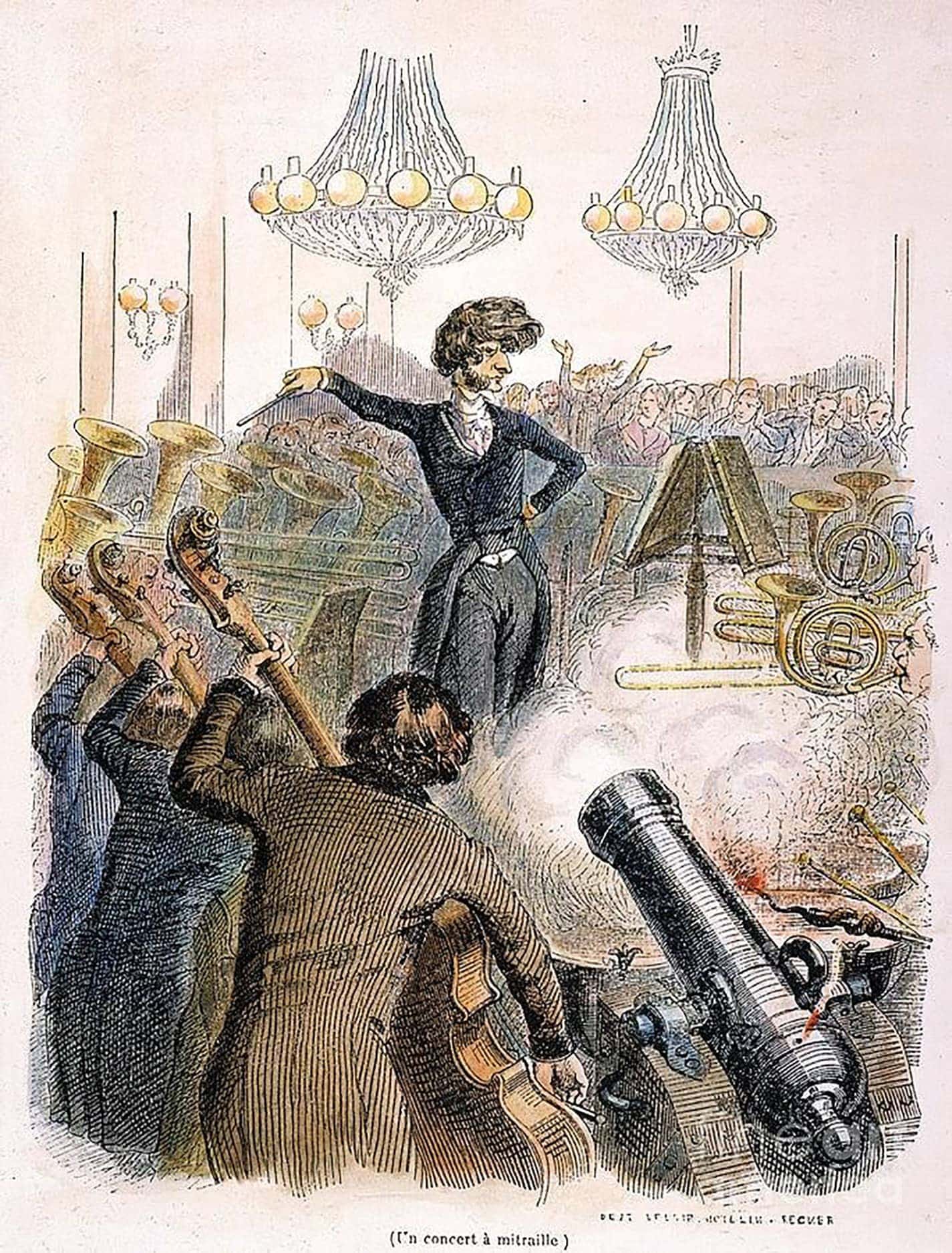

В Берлиозе-исполнителе в полной мере отразились черты индивидуальности Берлиоза-композитора: масштаб музыкального мышления и некое «инфернальное» обаяние, огненный темперамент и владение всеми красками оркестровых тембров. Вот созданный одним из музыкантов – современников портрет Берлиоза за дирижерским пультом:

«Он то парил в воздухе, то вдруг оказывался над пультом, то мрачно грозил большому барабану, то ластился к бородатому флейтисту, то вытягивал длиннейшие нити из скрипачей, то вдруг, как бы пронзая воздух, набрасывался на контрабасы».

Русский критик Александр Серов не случайно называл Берлиоза «полководцем оркестровых сил». Композитор – романтик, пропагандирующий свои сочинения, виртуоз оркестра, он тяготел к грандиозным исполнительским составам. Невероятным успехом пользовался в Париже рисунок известного графика – карикатуриста Гранвиля «Картечный концерт» (от слова «картечь»), созданный в 1845 году и перепечатанный русскими газетами к гастролям композитора, где Берлиоз – дирижер изображен повелителем огромной массы оркестрантов, среди которых мы рядом с контрабасами видим… пушки! А так ведь и было на самом деле…

Берлиоз терпел гонения и нужду на своей родине. Гастролируя по многим городам Европы (в том числе в Риге и дважды в Петербурге и Москве), он обрел признание и дружеское расположение многих крупных музыкантов-современников, особенно русских. Его новаторство в музыке и дирижерском мастерстве было высоко оценено такими личностями, как князь Владимир Одоевский, Михаил Глинка, Владимир Стасов. Глинка писал:

«Берлиоз – музыкант гениальный … Берлиозов ум обворожил меня».

Делясь впечатлениями о концертах Берлиоза в известном письме к Глинке от 5 марта 1847 года, Одоевский восклицал:

«У Берлиоза все ново, и нет струны в его гениальной фантазии, которой бы не вторила струна в душе слушателей, струна новая, которой существование мы не подозревали! … Должна быть какая-то особая симпатия между Берлиозовой музыкой и нашим русским врожденным музыкальным чувством».

Не случайно именно Берлиоз еще в 1845 году познакомил пятитысячную аудиторию цирка Елисейских полей в Париже с отрывками из опер Глинки.

Это была цветущая пора музыкального романтизма – пора сказочного возвышения и развития симфонического оркестра. После Бетховена, усовершенствовавшего оркестр так называемого «большого классического состава», Гектор Берлиоз расширил оркестр до невероятных размеров, удвоив состав всех групп. Вслед за ним Рихард Вагнер, крупнейший из музыкальных реформаторов XIX века (он был моложе Берлиоза на 10 лет), «вырастил» в оркестре пышный букет медных духовых.

Таким образом, симфонический оркестр превратился в самое мощное в инструментальной музыке средство воздействия на массы слушателей, требовавшее уже совершенно нового уровня управления ансамблем, новых художественных средств симфонического исполнения.

Тут и грянули самые дерзкие реформы…

Нечаянная ода дирижеру. Часть 2

Нечаянная ода дирижеру. Часть 3

Тамара Грум-Гржимайло. Из книги «Ростропович и его современники»