Петербург готовится к большим гастролям московского областного театра “Русский балет”, которые начнутся 11 августа 2023 года. В афише — “Жизель”, “Лебединое озеро” и оригинальная версия “Щелкунчика”.

Все спектакли будет сопровождать Балтийский симфонический оркестр. Гастроли юбилейные, посвящены 75-летию руководителя “Русского балета”, легендарного премьера Большого театра Вячеслава Гордеева.

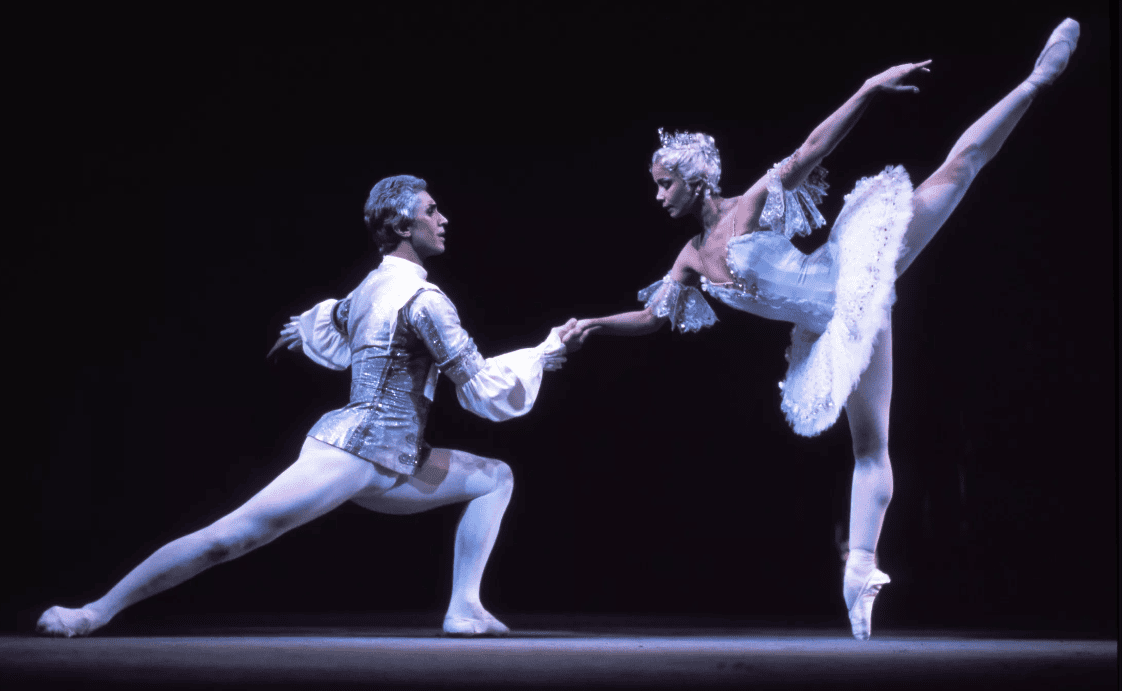

Вместе со своей не менее знаменитой партнершей по сцене и жизни Надеждой Павловой он более двадцати лет покорял лучшие сцены мира. “Золотой мальчик” — окрестила его в конце 60-х лондонская пресса. В Америке предлагали баснословные гонорары — только оставайся. А он никак не оставался. Почему? Во времена “отмены русской культуры” самое время вспомнить об этом и расспросить юбиляра, как чувствует себя сегодня русский балет.

— Вячеслав Михайлович, признаюсь сразу: меня жена домой не пустит, если не передам ее слова благодарности — благодаря вам и вашему театру она, девочка из рабочей московской семьи, влюбилась навсегда в балет…

— У нас с ней много общего! Я тоже люблю балет и тоже из московской семьи “технарей” (смеется). Мама конструктор, папа инженер-сборщик, они собирали “Бураны”, помните, был такой космический корабль? И никакого отношения к высокому искусству они не имели. Правда, мама была очень музыкальна — прекрасно играла на аккордеоне, напевала. Чаще всего песни военных и послевоенных лет — они с отцом оба воевали.

Мама до Берлина дошла. Отец встретил Победу в госпитале. Мама хотела, чтобы я стал военным дирижером. Но однажды я увидел по телевизору фильм-балет “Ромео и Джульетта” с Улановой, Ждановым, Ермолаевым, и меня это так потрясло, что утром решил бесповоротно: “Буду заниматься вот этим!”

— Потом вас заприметили в балетной студии педагоги Большого театра, и в 12 лет вы поступили, при конкурсе в 200 человек на место, в хореографическое училище. Не поздновато для балета?

— Это судьба: обычно брали с 10 лет, а в тот год расширили набор для особо одаренных “переростков”. Я учился у выдающегося педагога Петра Пестова, почти все его ученики стали звездами, среди последних — Николай Цискаридзе. Работал без отдыха — полная отдача и организованность: кроме обязательных занятий, не менее тысячи прыжков в день, “воспитывал” ноги, и еще по двести раз со стула на пол и опять на стул…

Наверное, позвоночник “садился”, но об этом я подумал, только когда на пике карьеры разорвал “ахилл”. Мне говорили, что на сцену не вернусь, но я вернулся. Через семь месяцев на гастролях в Индии танцевал труднейшие партии — второй акт “Жизели” и балет “Дон Кихот“. Всю жизнь везение в дуэте с преодолением. Это и есть судьба.

Николай Цискаридзе: «Если осуждать молодёжь, можно стать ветошью»

— Но ведь судьба нередко ставила вас перед выбором…

— … Понимаю, о чем вы. Да, остаться за границей предлагали много раз на фантастических условиях. Почему не остался? Попробую начать издалека. Я родился еще до того, как умер Сталин. С трех лет ходил на демонстрации — в день революции 7 ноября, первого мая… Как ни пафосно звучит, всегда с народом, в колоннах, где люди шли не за сто граммов водки, как стали говорить потом все, кто не любит Сталина.

Больше скажу, даже когда пришел в Большой театр и нас отправляли на демонстрацию трудящихся, вы знаете, никто не сопротивлялся: было хорошо и празднично. Это сейчас любят рассуждать о том, что вот надо воспитывать патриотизм, а до распада Советского Союза это было естественно для всех, никого не надо было этому “учить”.

— Откуда же тогда известные истории о ваших коллегах, знаменитостях, не вернувшихся в те времена с заграничных гастролей?

— У всех свои причины. Кто-то искал полной свободы творчества, но чаще речь шла о материальной стороне. На Западе не скупились на то, чтобы представить советскую культуру ущербной.

— Сколько же предлагали, чтобы “переманить”?

— Во время наших гастролей в США в конце 70-х там остался наш танцовщик Саша Годунов. Была некрасивая история, когда Сашу сфотографировали в непотребном виде, и на следующий день в американских газетах это фото опубликовали. Мало кто знает, что в это же время представители Американского театра балета предложили нам с Павловой контракт. Я пошутил: “А дом с бассейном, как на компрометирующем фото с Сашей, будет?”. Мне ответили всерьез: и дом в Коннектикуте, и бассейн, и за каждый сезон по четыреста тысяч долларов каждому.

Дальше я задавал вопросы уже самому себе: “А как мои родители это переживут? Они за мной горшки выносили, а теперь, когда они стали пожилыми, я возьму и уеду?”. К тому же для меня Большой театр всегда был домом, семьей. Все это для меня было весомей, чем четыреста тысяч, дом и бассейн…

Им же хотелось одного — испортить репутацию Большого театра. Слава у нас с Павловой была в Америке грандиозная, на улицах плакаты с моим “полетом” в “Спартаке”… К их огорчению, Спартак оказался непобедим… А Саша Годунов в итоге умер молодым, он сильно пил. Больно об этом говорить, ведь мы ровесники, вместе начинали, вместе блистали на сцене Большого.

Чужой среди своих. Гений балета Александр Годунов умер от одиночества

— Еще про выбор: на самом взлете карьеры вы — по просьбе балерины Ирины Тихомирновой, жены Асафа Мессерера, — взяли на себя серьезную ношу — балетный ансамбль, из которого потом и вырос ваш “Русский балет”. Театр, ставший одним из главных “хранителей” русского классического танца. Об этом и вопрос: сохранять — не значит “консервировать”? Разве искусство не должно меняться в духе меняющегося времени?

— Моя творческая жизнь в основном прошла во времена, когда классический балет был недосягаемо высок во всем мире — особенно у нас: русские талантливы в балете, как итальянцы в опере. У нас школа, традиции, репертуар. “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик” — русские спектакли, идущие по всей планете.

Но и в остальном классическом репертуаре мы “короли”. Как человек, который служит любимому делу всю жизнь, я не могу позволить никому снять с нас корону. Конечно, привношу на сцену новую эстетику. Но с опытом приходит понимание: ничто не проверяет уровень мастерства и человечности так, как классика. Это вечный тест на прочность. И для зрителей тоже — прошедший этот тест навсегда останется собеседником великого искусства.

— Сегодня, кажется, стать собеседниками “Русского балета” заграничным зрителям стало непросто: политика вмешалась…

— Боюсь, все глубже. Политика — это же только шум, хотя и неприятный. Мир настолько изменился, что просто боится говорить с русской классикой напрямую, не хватает духа, отсюда все эти отмены гастролей, имен…

Летом прошлого года мы были в Израиле. Десять городов объехали с “Лебединым озером”. И там люди с плакатами уговаривали зрителей не ходить на “Русский балет”. Я предупреждал протестующих, что в борьбе с Чайковским они проиграют, и оказался прав.

Потом протестовали и у нашего посольства, куда на прием в честь Дня России пригласили и “Русский балет”. Самое мерзкое, знаете что? Я спросил: “Ребят, сколько вам надо заплатить, чтобы вы разошлись и не мешали?” — “Сорок евро”… Российский посол Анатолий Викторов назвал нас тогда “послами мира”.

— А правда, что в посольстве Японии вам собирались вручать награду, но внезапно передумали?

— Без лишней скромности скажу, что для Японии я сделал очень многое. У меня в театре танцевала, а сейчас работает педагогом-репетитором Масами Чино — первая японская балерина в России. Ее сын Марк Чино — сегодня солист Большого театра.

Тринадцать лет я был председателем жюри балетного конкурса в Токио: по восемьсот участников, лауреаты потом стажировались и работали у нас… И вот за заслуги перед японской культурой мне хотели вручить орден. Посол Японии в России, господин Тоехиса Кодзуки, устроил в мою честь прием, и… сказал, что обязательно вручит награду, “когда все закончится”. Посол невероятно образованный, тонко чувствует русскую культуру. А жена его, между прочим, пишет православные иконы.

— В прошлом году вы приходили в Большой театр во время гастролей “Донбасс Оперы”. Не секрет, что многие “стесняются” и держатся подальше — вдруг их “не так поймут”. А вас косые взгляды не смущают?

— Я дружу с художественным руководителем “Донбасс Оперы” Вадимом Писаревым, мы с ним много и успешно гастролировали во многих странах. В свое время звал его на работу в Москву — он говорил, что хочет сделать лучший театр у себя дома. И в 2014-м я тоже звал — он снова отказался: как я оставлю свой театр? Но иногда отправлял ко мне своих солистов, хотя бы переждать сильные обстрелы. Они у нас стажировались, очень высокого уровня ребята.

Вадик рассказывал, как их солисты репетируют, а недалеко снаряды рвутся. Или спит ночью, а где-то рядом “прилет”, и ты не знаешь — бежать в укрытие или уже поздно? В таких условиях они делают потрясающие постановки, для меня это – герои…

Думаю, не за горами тот день, когда и мы будем ездить с ответными гастролями в Донецк. Если вдуматься, мы живем в опасное, но важное для нашей культуры время. Своими глазами видим: нашу классику не отменить даже под бомбами. На афише с именем Петра Чайковского слова “русский композитор” никто убрать не сможет.

— Судя по гастрольному графику на этот год, ваше “Лебединое озеро” по-прежнему всюду ждут. Весь прошедший июнь оно завоевывало Китай…

— С Китаем дружим уже много лет. Нас принимают с восторгом. Для китайских зрителей “Лебединое озеро” — это обязательно кордебалет в 24 лебедя, не меньше (!), четверка маленьких лебедей и 32 фуэте — считают! Их принцип: умри, но сделай на высшем уровне. Как в балете. Китайцы точно не боятся сверять свою жизнь с классическим искусством. И русский балет там боготворят, приглашают наших специалистов работать и преподавать в их школах. В сентябре мы снова отправляемся в Китай.

А с 11 по 20 августа едем в Санкт-Петербург. Свой юбилей встречаю “на ногах”, с большими планами, отдыхать не хочу и не собираюсь. В афише весь наш Чайковский — “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, плюс еще “Жизель” Адана. Будем танцевать в Михайловском театре.

Максим Васюнов, “Российская газета”