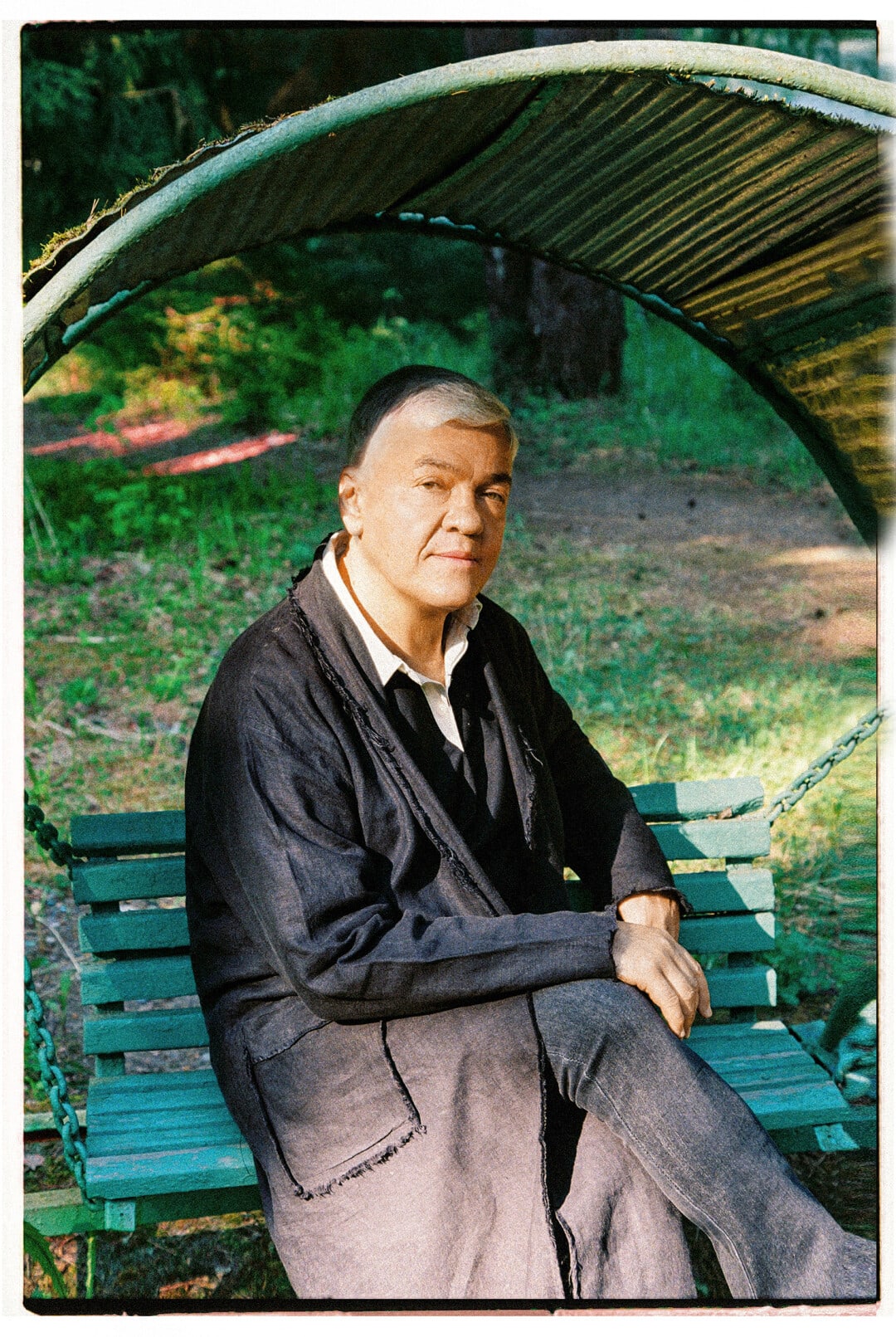

Имя этого пианиста (и культуртрегера!) и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Музыка» очень тесно связано с музыкальной жизнью Петербурга на протяжении нескольких десятилетий.

На его концерты, тонко балансирующие на грани с перформансом, где всегда есть культурно-историческая интрига, собираются полные залы меломанов и поклонников.

В третьем десятилетии XXI века на концерты Алексея Гориболя билетов по-прежнему не достать, а география его проектов — от Алтая до Плеса: только в мае он выступил на вечере к 100-летию со дня рождения Исаака Шварца в концертном зале его имени в Сиверском, открыл в Выборге усадьбу Монрепо после длительной реставрации и блистал в Piano Gala к 10-летию Новой сцены Александринского театра.

Встретиться с Алексеем Гориболем довелось в Репине в пространстве легендарного Дома творчества композиторов на берегу Финского залива.

Имя этого музыканта очень тесно связано с музыкальной жизнью Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. На его концерты, тонко балансирующие на грани с перформансом, где всегда есть культурно-историческая интрига, собираются полные залы меломанов и поклонников. Будь то цикл «Любовь поэта» Шумана, «Любовь и жизнь поэта» Десятникова или вечер «Петербургская актриса» с музыкой двух Чайковских из разных веков — Петра и Александра, в каждом из них этот музыкант выстраивает живые истории, соединяя своим богемным духом прошлое с настоящим, оживляя ушедших.

Свои проекты он не мыслит без участия лучших российских молодых музыкантов современности, которые, в свою очередь, мечтают выступить вместе с Гориболем, зная, какой уровень высоковольтной музыкальной эрудиции, чувственности и вдохновения он обеспечит им своей игрой.

На минувшем фестивале «Дягилев P.S.» Алексей Гориболь представил премьеру вечера «Бал-маскарад», ставшего хедлайнером. Музыку Дебюсси, Пуленка, Равеля в нем исполнили сопрано Надежда Павлова, баритон Борис Пинхасович, ансамбль солистов оркестра musicAeterna, а три «Гноссиенны» Сати были поставлены и станцованы хореографом Максимом Севагиным, а также солистками МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Анной Окуневой и Полиной Заярной.

В мае он выступил здесь в нескольких концертах — на вечере к 100‑летию со дня рождения Исаака Шварца в концертном зале его имени в Сиверском, открыл в Выборге усадьбу Монрепо после длительной реставрации, блистал в Piano Gala к 10‑летию Новой сцены Александринского театра.

29 июня 2023 Алексей готовится к вечеру музыки И. Шварца в Малом зале филармонии. 8–9 ноября в рамках «Золотой маски» музыкант выйдет вместе с балетом L. A. D. на сцену Александринского театра, а 13 ноября откроет фестиваль «Дягилев P. S.».

Алексей Гориболь: “Чайковский для меня – главный композитор”

Часть первая. Марафон фортепианных дуэтов, роман с балетом и гастроли в Алтайском крае

— Часто ты заглядываешь в Репино?

Последние 30 лет — по несколько раз в году, а с начала пандемии и по сей день постоянно приезжаю сюда, в знаменитый 20‑й коттедж, в котором 14 лет останавливался и работал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Практически весь «поздний Шостакович» так или иначе написан здесь, в этом коттедже.

Здесь он занимался со своими ленинградскими учениками — Борисом Тищенко, Владиславом Успенским, Вадимом Биберганом. Сюда, на веранду к Шостаковичу, приходила Анна Ахматова. В этом коттедже жили и сочиняли Андрей Петров, Валерий Гаврилин, Сергей Баневич, дважды приезжали Родион Щедрин с Майей Плисецкой. Дух захватывает…

— Это правда. Как прошел твой минувший год?

— Интенсивность моей концертной жизни вроде как выросла, география выступлений расширилась и приросла, например, Филармонией Алтайского края, где в прошлом году мы провели фестиваль Микаэла Таривердиева, а в этом — Сергея Рахманинова.

Барнаул — красивый и чистый город с интереснейшей сталинской и старой купеческой архитектурой, с замечательным концертным залом и новеньким «Стейнвеем». А Дворец культуры в Бийске, где состоялся один из концертов, просто ошарашил. Представь себе широкую алтайскую степь, и при въезде в город посреди нее стоит красавец-дворец с потрясающим залом, с роскошно расписанным плафоном — выдающийся образец сталинского ампира, абсолютный архитектурный шедевр. В 1963 году его открывала сама Любовь Орлова.

— Расширяешь знания о просторах необъятной родины?

— Да, в Рубцовске, в том же Алтайском крае, во Дворце культуры более позднего времени меня впечатлили удобные артистические, просторные репетиционные залы, фрески на стенах в фойе и, почти как в Большом театре, помпезный расшитый занавес. С удовольствием приезжаю туда третий год подряд.

Совсем недавно меня принял, наконец, и Новосибирск, куда я был приглашен на фестиваль «мАРТовский код», придуманный главой сибирской музыковедческой школы Владимиром Калужским, худруком филармонии. Там я провел авторские вечера Леонида Десятникова и Александра Чайковского, а также представил программу музыки ХХ века со скрипачом Айленом Притчиным.

Но самым мощным проектом последних лет для меня стал вечер балетов L.A.D. на музыку Леонида Десятникова.

— Давай поподробнее о нем. Четыре одноактных балета поставлены на музыку, которая изначально не предназначалась для танца?

— Да, именно так. У танцовщика и хореографа Мариинского театра Александра Сергеева и продюсера Екатерины Барер родилась идея балетного приношения Леониду Десятникову.

Каждый из четырех хореографов, приглашенных в проект (Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский, Вячеслав Самодуров. — Прим. ред.), создал если не этапные, то очень важные для себя работы.

— И какую партию ты «станцевал» в этом проекте?

— Не поверишь, одну из центральных — я стал его музыкальным руководителем и энерджайзером-исполнителем.

Я очень полюбил труппу и музыкантов «Урал Опера Балет», где состоялась премьера. Если на первой репетиции с музыкантами чувствовалась некоторая настороженность с их стороны, то уже со второй они сроднились с музыкой. А потом у нас произошел просто «производственный роман»: они влюбились в меня, я — в них.

Почти то же самое случилось, когда мы соединились с великолепной балетной труппой Славы Самодурова (худрук «Урал Балета». — Прим. ред.). Никогда не забуду удивительную атмосферу сводных репетиций, прогонов, поисков, талантливых разногласий, зависаний, творческой заинтересованности каждого друг в друге, что и привело в итоге к абсолютному триумфу композитора, хореографов Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского, самого Славы Самодурова и всей труппы. Совсем недавно спектакль был увенчан «Золотой маской», и я счастлив за всю нашу команду.

Благодаря L. А. D. я познакомился и подружился с одареннейшим Максимом Севагиным, который сразу после этой премьеры поставил по моей просьбе «Ноктюрн» Десятникова из фильма «Мания Жизели», а чуть позже для моей программы «Бал-маскарад» на фестивале «Дягилев P. S.» —три «Гноссиенны» Эрика Сати. Таким образом, как видишь, мой роман с балетом продолжается.

— Похоже, Екатеринбург стал важной точкой на твоей гастрольной карте?

— Конечно! Одной из важнейших сторон моей работы как музыканта и куратора стал музыкально-просветительский цикл «Послушайте!», который я в течение четырех сезонов провожу в «Ельцин Центре». Этот проект открывался программой «Соло-рояль в кинематографе», и поддержать мою затею в 2019 году в Екатеринбург приезжал любимый и гениальный Сергей Соловьев.

Все второе отделение программы посвящалось музыке Исаака Шварца. И вот представь, выходит Сергей Александрович и одаряет нас феноменальным устным эссе о дружбе и работе со Шварцем, просто завораживая битком забитый зал своим обаянием, удивительным русским языком.

Потом программа за программой мы набирали ход, сформировали свою публику, и я горжусь, что наш цикл занял свое особое место на культурной карте Екатеринбурга. Я обожаю пространство «Ельцин Центра» и его креативную молодую команду.

Из ближайшего — я задумал провести в атриуме «Ельцин Центра» марафон фортепианных дуэтов. Это будут 300 минут музыки — к 300‑летию Екатеринбурга, пять отделений по 60 минут каждое. Наряду с известными пианистами в марафоне выступят фортепианные ансамбли студентов Уральского музыкального колледжа и консерватории. В общем, зажигаем.

Часть вторая. Абсолютные величины в искусстве, детство в театре и влияние Леонида Десятникова

— Как удивительно ты соединяешь в своих проектах людей кино, театра, академической музыки. Мне кажется, твоя эмоционально очень богатая, гибкая и говорящая интонация — подобна магическому кристаллу, созданному из голосов, звуков и ароматов этих миров, почти как в романах Пруста.

— Мне просто очень повезло — я с детства был в театре. Мой дядя — выдающийся русский артист Николай Пастухов. Он много времени уделял моему воспитанию и формированию духовных приоритетов. Я часто бывал в его театре не только на премьерах, но и на репетициях, имел возможность мальчиком общаться со знаменитыми артистами.

Мне повезло в 20 лет попасть в дом к Святославу Рихтеру и участвовать в его и Юрия Борисова постановке оперы Бриттена «Альберт Херринг» на знаменитых «Декабрьских вечерах». Но главное — мне повезло с Леонидом Десятниковым. В те молодые годы он расширил, или, точнее, сузил, круг моего общения до великих персоналий. Ввел в круг Беллы Ахмадулиной и Бориса Мессерера, Вениамина Баснера, Людмилы Ковнацкой, Сергея Баневича и некоторых других абсолютных величин в искусстве. А потом все закрутилось.

Беседовал Владимир Дудин, Собака.Ru