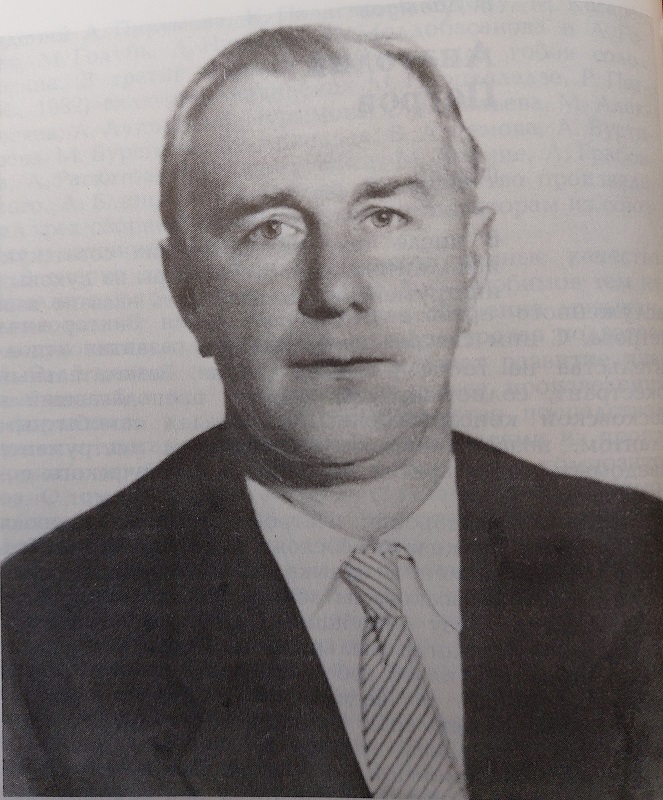

В числе тех, кто прославил советскую исполнительскую школу игры на духовых инструментах, должно быть названо имя заслуженного артиста РСФСР Анатолия Викторовича Петрова. С ним связана целая эпоха в развитии исполнительства на гобое в нашей стране.

Замечательный оркестрант, солист-виртуоз, педагог, преподававший в Московской консерватории, он обладал самобытным талантом, позволившим ему достичь на инструменте неведомых ранее красок звучания и технического совершенства.

Анатолий Викторович Петров родился 14 июля 1913 года в с. Черкизово Московской области. В девять лет он был зачислен в музыкальный техникум имени H. А. Римского-Корсакова на общеобразовательное отделение, где мог сразу приобщиться к музыке, принимая участие в хоре.

Когда мальчику исполнилось 15 лет, он был принят в класс гобоя, который вел известный советский гобоист и педагог М. А. Иванов (1882-1957). Выбор инструмента оказался далеко не случаен. Решающую роль здесь сыграло присутствие Петрова в составе группы миманса на спектаклях Большого театра, артисты которого шефствовали тогда над техникумом.

Вот как вспоминал об этом и о своем учителе Михаиле Александровиче Иванове сам Анатолий Викторович:

«Впервые в своей жизни я услышал симфонический оркестр в 1929 году, попав вместе с товарищами студентами музыкального техникума имени Римского- Корсакова в Государственный академический Большой театр СССР. Шла опера «Евгений Онегин». Я был ошеломлен звучанием оркестра и поражен игрой отдельных исполнителей.

Тут же я решил, что буду всерьез заниматься симфонической музыкой, Особенно мне понравился в оркестре деревянно-духовой инструмент – гобой. Узнав, что на гобое играет преподаватель нашего техникума (ныне профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР) М. А. Иванов, блестящий музыкант, покоряющий всех своим изумительным исполнением, я на следующий же день переговорил с ним, получил от него совет и начал занятия.

На протяжении всего моего пути музыканта, начиная с первых шагов и кончая получением почетного звания лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов исполнителей, и играя сейчас уже в качестве солиста Государственного симфонического оркестра СССР, я ощущаю твердую руку своего профессора, направляющую меня по верному пути» (Петров A. Осуществленная мечта Красное знамя. 1949. 23 июля)

С 1931 года Петров продолжил обучение у М. А. Иванова в Московском музыкальном техникуме имени Октябрьской революции, который окончил в 1934 году. Чрезвычайно прилежный и трудолюбивый ученик, он приобрел у своего педагога основы профессионализма. В классе М. А. Иванова большое внимание уделялось техническому развитию учащихся, работе над звуком, дыханием, исполнению гамм и этюдов.

«Но,

– как вспоминал потом Анатолий Викторович,

– конечно, все это рассматривалось лишь как ежедневная тренировка, подготовка к творческому осмыслению художественного произведения.

М. А. Иванов, прежде чем позволить сыграть часть Концерта целиком, тщательно изучал каждый отдельный раздел формы. Определялись моменты смены дыхания, постепенно устанавливался темп, уточнялись кульминации. И только после этого проигрывалось все сочинение» (Оруджев М., Петров А. «М. А. Иванов и Н. Н. Солодуев – артисты, педагоги» // Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред. Т. Гайдамович. – М., 1979. С. 54.)

Учебу в техникуме Петров успешно совмещал с военной службой в качестве добровольца в духовом оркестре при Школе усовершенствования командного состава, которым руководил профессор Московской государственной консерватории В. М. Блажевич.

Незаурядное музыкальное дарование сразу выдвинуло Петрова в число ведущих исполнителей-оркестрантов нашей страны. В 1934 году он был принят по конкурсу в оркестр Большого театра СССР на должность второго гобоя. После прохождения действительной военной службы в Саратове Анатолий Викторович в 1937 году с успехом выдержал конкурс в только что созданный Государственный симфонический оркестр Союза ССР. В 1938 году он стал солистом оркестра.

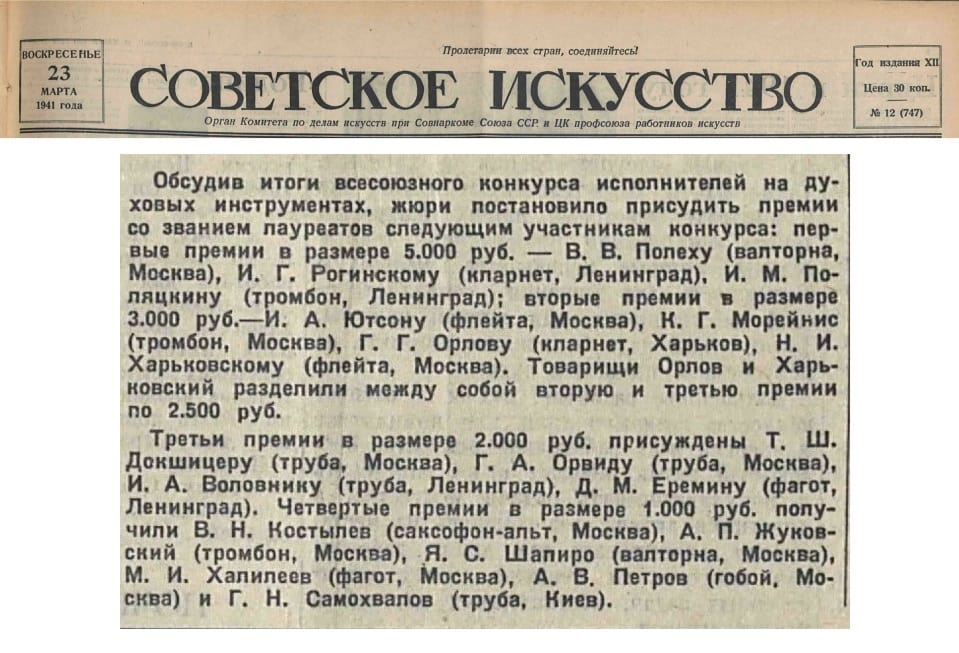

Большое исполнительское мастерство молодого музыканта получило широкое признание на Первом Всесоюзном конкурсе исполнителей на духовых инструментах, состоявшемся в Москве в 1941 году. Ему были присуждены четвертая премия и звание лауреата.

Конкурсная программа гобоистов была достаточно сложной. В программу выступления Петрова входили такие ярко концертные произведения, как Концерт для гобоя ми-бемоль мажор В. А. Моцарта (первая часть), Каприччио А. Понкиелли, Концерт Б. Савельева.

35 лет продолжалась интенсивная исполнительская деятельность Петрова в составе Государственного симфонического оркестра СССР. С его именем связаны быстрый творческий рост и расцвет этого замечательного оркестрового коллектива. В приветствии коллектива оркестра Большого театра по случаю 25-летия оркестровой деятельности А. В. Петрова в 1962 году говорилось:

«Четверть века Вы своим талантом и трудолюбием способствовали успехам Вашего прославленного оркестра. Мы, Ваши слушатели, а также все лучшие мировые дирижеры, выступавшие с Вами, всегда отмечали прекрасный, нежный звук Вашего гобоя, легкость техники и тонкость фразировки. Большая музыкальная культура и эрудиция по праву позволяют считать Вас одним из лучших советских солистов-гобоистов».

Даже после ухода на пенсию в 1972 году Петров не оставил игру на гобое, долго находясь в отличной исполнительской форме.

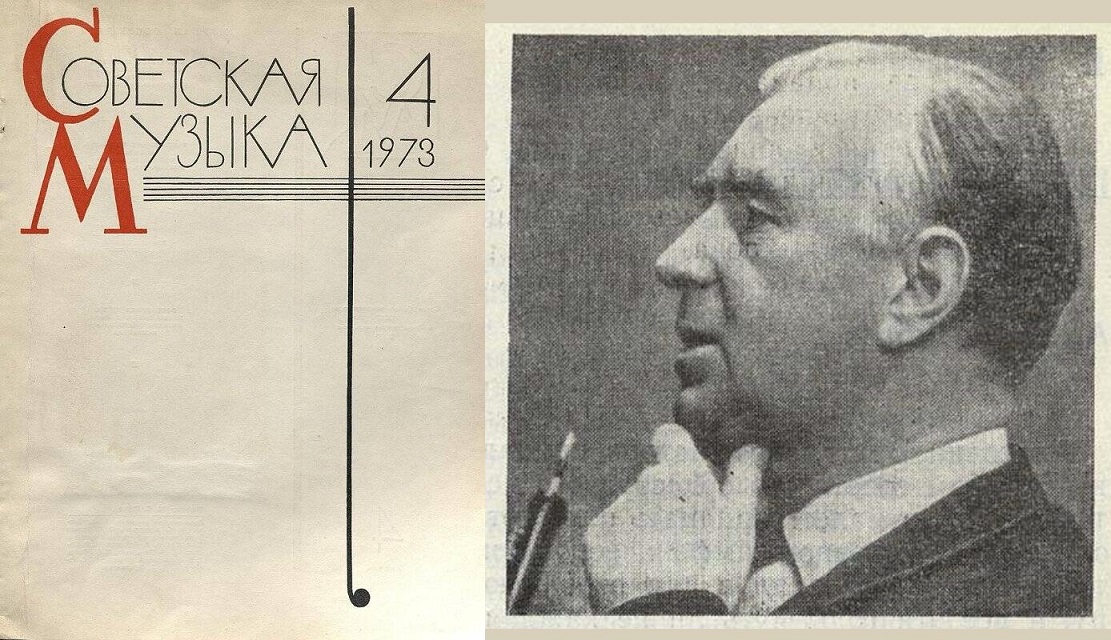

Для Анатолия Викторовича оркестр всегда был средоточием основных творческих интересов. Принципы Петрова

«сводятся к тому,

— писала «Советская музыка»,

— что каждый исполнитель, работающий в оркестре, обязан постоянно сохранять лучшую форму, быть как бы на вершине своих возможностей. И никакие привходящие обстоятельства – изматывающие переезды во время гастролей, новые дирижеры, незнакомая публика – не должны «выбивать его из седла» (Юзефович В. Портреты оркестрантов // Сов. музыка. 1973. № 4. С. 54.)

Петрову посчастливилось работать со многими выдающимися советскими дирижерами, среди которых H. Голованов, А. Мелик-Пашаев, А. Гаук, A. Орлов, H. Аносов, Л. Гинзбург, Е. Мравинский, Б. Хайкин, Н. Рахлин, К. Иванов, Г. Рождественский и нынешний главный дирижер Госоркестра Е. Светланов. Играя под их руководством, он прошел великолепную школу оркестрового мастерства, созрел и сформировался как музыкант, способный решать любые творческие исполнительские задачи.

Благотворное влияние на развитие артистической индивидуальности Петрова оказали крупнейшие иностранные дирижеры, гастролировавшие в СССР Л. Блех, Э. Клейбер, О. Клемперер и другие.

Дирижеры любили выступать с Петровым, полностью доверяясь его безупречному художественному вкусу и музыкальности. Евгений Мравинский подарил артисту фотографию надписью:

«Настоящему художнику – Анатолию Викторовичу Петрову с благодарностью за его музицирование. На память о минутах истинного творческого контакта».

Евгений Мравинский: “Смерти не страшусь, но к жизни привязан…”

Теплое письмо по случаю юбилея прислал музыканту Борис Хайкин:

«Для меня всегда большое удовольствие слушать Вашу изумительную игру! И не меньшее удовольствие обменяться с Вами взглядами, из которых следует, что мы и без слов великолепно понимаем друг друга».

Поистине необъятен репертуар, сыгранный Петровым в программах Госоркестра. Практически всё наиболее значительное, созданное композиторами прошлых эпох и современности в жанрах симфонической, концертной и кантатно-ораториальной музыки прошло через его руки. Артисту были одинаково доступны и близки все стили.

Несмотря на обилие переигранного, у Анатолия Викторовича имелся круг особо любимых сочинений, в которых, по его мнению, наиболее полно раскрывается внутренняя природа гобоя, выразительные и технические возможности инструмента. В первую очередь это, конечно, произведения русских композиторов.

Мелодическая щедрость, теплота и лирическая проникновенность русской музыки идеально отвечали художественной натуре музыканта. Таковы соло гобоя в увертюре к опере «Иван Сусанин», танцах из третьего действия оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки, симфониях, операх, балетах и увертюре «Гамлет» П. Чайковского, вступлении к опере «Хованщина» М. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»), вступлении к опере «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» H. Римского-Корсакова («Похвала пустыне»), «Поэме экстаза» А. Скрябина, симфониях и «Симфонических танцах» С. Рахманинова, сюите из балета «Жар-птица» И. Стравинского (первая редакция)…

В названных соло гобой Петрова в полном смысле слова поет, и поет удивительно задушевно и трогательно. В его исполнении как бы слышатся голоса и образы родной русской природы, которую так любил Анатолий Викторович. Не случайно рецензенты английских газет отмечали во время лондонских гастролей Госоркестра, что соло Петрова в «Похвале пустыне» является олицетворением русской музыки, сыгранной по-русски.

Из многочисленных произведений зарубежных композиторов-классиков артисту особенное удовольствие доставляло играть соло в Симфонии № 40 (соль минор) B. А. Моцарта, в Третьей, Шестой и Девятой симфониях Л. Бетховена, Седьмой симфонии Ф. Шуберта, Шотландской симфонии и поэме «Фингалова пещера» Ф. Мендельсона, Скрипичном концерте, Первой и Третьей симфониях И. Брамса, увертюрах к операм Д. Россини, «Симфонических танцах» Э. Грига, Юношеской симфонии Ж. Бизе, поэме «Дон Жуан» Р. Штрауса, «Море» К. Дебюсси, «Гробнице Куперена» М. Равеля и других сочинениях.

Исполнение каждого из названных соло заслуживало бы отдельного разбора. Тут невольно возникает вопрос, на который хочется ответить: из каких элементов складывался феномен успеха А. В. Петрова как выдающегося гобоиста-оркестранта нашего времени? Ключ к его объяснению прежде всего кроется в самом характере звучания инструмента.

Звук Петрова отличался своим, только ему присущим тембром, которому свойственны особая экспрессия, богатство, красота и теплота тона. При этом сама окраска звука никогда не бывала одинаковой, а менялась в зависимости от стиля того или иного произведения. У всех, кто слушал гобой А. Петрова, появлялось ощущение, будто все исполняемые им соло написаны специально для него, – настолько естественно и органично тембр его инструмента вплетался в общее оркестровое звучание партитуры. Так, например, гобой в Симфонии № 40 Моцарта звучит совершенно иначе, чем в Юношеской симфонии Бизе.

Даже в пределах одного сочинения, когда это было необходимо, происходила трансформация окраски звука. Яркий тому пример – «Героическая симфония» Бетховена, в которой гобой музыканта от сурово-скорбных интонаций второй части («Похоронного марша») переходил через игриво- скерцозные образы третьей части к восторженно-гимническому пению в финале.

Анатолий Петров виртуозно владел всем арсеналом технических и выразительных средств на гобое. Благодаря прекрасно поставленному и натренированному дыхательному аппарату он мог свободно, без какого-либо напряжения строить фразы большой протяженности. Незабываемо исполнение им широких кантиленных тем во второй части Скрипичного концерта Брамса и «Дон Жуане» Р. Штрауса.

Для артиста не существовало понятия технических трудностей в оркестровых партиях. Все его внимание и усилия направлялись на эмоционально-смысловую сторону исполнения. К числу наивысших достижений музыканта можно отнести знаменитое соло из увертюры к опере «Шелковая лестница» Россини. Это соло, требующее от гобоиста особо развитой техники пальцев и языка, Петров играл с необыкновенной легкостью и отчетливостью.

Анатолий Викторович переиграл с Госоркестром большое количество произведений советских композиторов. Особенно близки ему были Первая и Седьмая («Ленинградская») симфонии Д. Д. Шостаковича, в которых содержатся развернутые соло гобоя.

Долгие годы А. В. Петров совмещал в оркестре функции солиста-гобоиста и рожкиста. Владея английским рожком с не меньшим мастерством, чем гобоем, он сыграл труднейшую партию рожка в Восьмой симфонии Д. Шостаковича на ее премьере в Москве в 1944 году под управлением E. Мравинского. Из произведений зарубежных композиторов с участием рожка артист особенно выделял «Туонельский лебедь» Я. Сибелиуса. Звучание его рожка казалось олицетворением тайных сил оцепеневшей северной природы.

Следует отметить, что Петров относился с одинаковой степенью высокой ответственности и добросовестности как к исполнению соло, так и к игре в tutti. Постоянным девизом для него служили слова его учителя М. А. Иванова о том, что

«уважающий себя артист оркестра должен играть в любом tutti так же безупречно, как и в сольных эпизодах, без всяких скидок на то, что могут не услышать в общем звучании оркестра. Если он сегодня плохо играет в tutti, то завтра он будет беспомощным в соло» (Оруджев М., Петров А. «М. А. Иванов и Н. Н. Солодуев – артисты, педагоги» // Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории / Ред. Т. Гайдамович. – М., 1979. С. 56)

С исполнительским искусством Анатолия Петрова знакомы слушатели во многих уголках нашей страны, а также далеко за ее пределами. Госоркестр часто совершал концертные поездки по городам Советского Союза, неоднократно выезжал на гастроли в страны Европы, Америки, Азии. Повсюду выступления оркестра сопровождались триумфальным успехом, горячо принимались слушательской аудиторией, находили благожелательный и восторженный отклик в прессе. И немалой долей этого успеха оркестр был обязан своей духовой группе и ее концертмейстеру – солисту-гобоисту Анатолию Петрову.

В рецензиях музыкальных критиков на концерты Госоркестра за рубежом, как правило, всегда находилось место для высокой оценки игры оркестрантов-духовиков, Вот один из таких отзывов, принадлежащий Полю Юму и опубликованный в rазeтe «The Washington post company» во время гастролей оркестра в США:

«Исполняя Вторую симфонию Рахманинова в вашингтонском «Конститьюшен-холл», Евгений Светланов и Московский государственный симфонический оркестр показали высший класс мастерства…

Совершенно особенно звучали духовые инструменты, что характерно для лучших советских оркестров…

Но один из главных моментов симфонии это сольные номера духовых инструментов, и здесь московские гости превзошли себя. Все сольные номера были исключительны: чудный тембр гобоя, звенящая нежность труб… поэтическое пение кларнета – всего этого нельзя забыть» (The Washington post company, 1969. 7 Marche.)

Как бы ни была важна игра в оркестре, ею не исчерпывалась вся исполнительская деятельность А. В. Петрова. Он проявил себя не только как прекрасный оркестрант, но и как концертирующий музыкант, тонкий интерпретатор произведений для гобоя зарубежных и советских композиторов. Артист придавал серьезное значение развитию сольного исполнительства на гобое и других духовых инструментах.

«Отдельные выдающиеся гобоисты были и в дни моей молодости,

— говорил он,

— но то, что тогда казалось недосягаемым для других, теперь превратилось в норму. Обидно только, что до сих пор гобоисты, как, впрочем, и духовики других специальностей, встречаются со значительными трудностями, желая поделиться своим искусством со слушателями.

Я вовсе не принадлежу к числу тех, кто ставит превыше всего сольное исполнительство. Но выдвижение целой плеяды артистов делает насущной задачу предоставления им концертной эстрады» (Юзефович В. Портреты оркестрантов // Сов. музыка. 1973. №4. С. 55.)

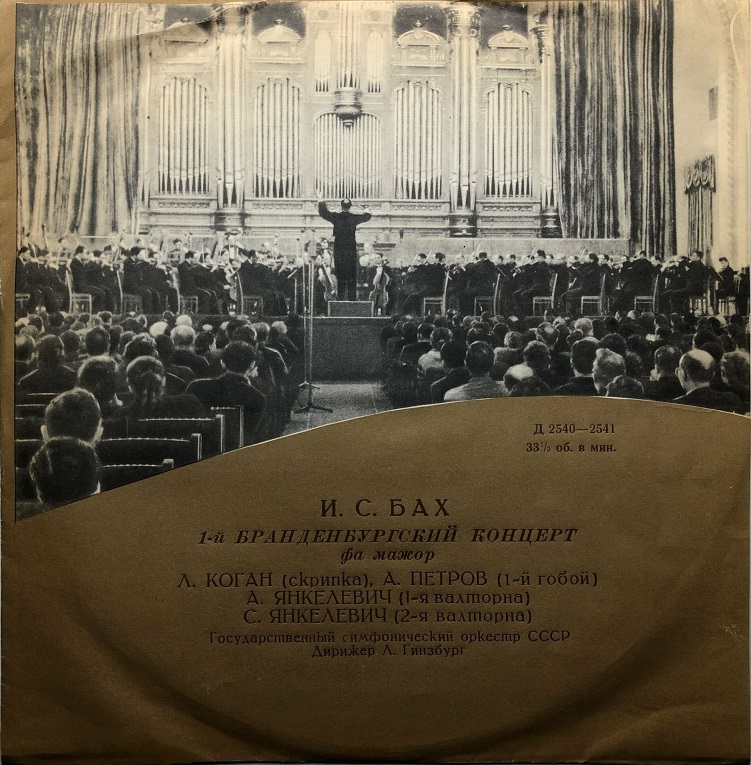

Сольные и ансамблевые выступления А. В. Петрова начались сразу же после победы на Первом Всесоюзном конкурсе в 1941 году. В репертуар артиста входили такие шедевры музыкальной классики, как первый Бранденбургский концерт И. С. Баха (cочинение записано на пластинку Всесоюзной фирмой «Мелодия»), Концерт для гобоя соль минор Г. Ф. Генделя, Концертная симфония для четырех духовых, Квартет для гобоя и струнных и Квинтет для фортепиано с духовыми В. А. Моцарта, Квинтет для того же состава Л. Бетховена.

Для многих любителей музыки остался памятен концерт, состоявшийся 14 апреля 1957 года в зале Дома ученых. В тот вечер среди других произведений был исполнен Концерт для скрипки и гобоя с оркестром ре минор И. С. Баха, с вдохновением сыгранный Г. Бариновой, А. Петровым и Государственным симфоническим оркестром СССР под управлением Г. Рождественского, Концерт прошел с огромным успехом.

В концертных выступлениях А. В. Петрова еще полнее, ярче раскрывались такие ценные качества исполнительского облика музыканта, как высочайшая культура звука, широчайшая амплитуда динамических оттенков и тембровых красок, естественная и выразительнейшая фразировка, тонкое ощущение стиля и формы произведения, совершенное владение техническим аппаратом. Игре артиста был присущ свой, индивидуальный, глубоко эмоциональный тон высказывания: перед тем, как прозвучать, музыка всегда проходила через его сердце…

Анатолий Викторович много сделал для пропаганды произведений советских композиторов. Его активная исполнительская деятельность стимулировала создание таких интересных сочинений для гобоя, как Концерт E. Яхниной, Сонаты Н. Ракова и Н. Платонова, Двенадцать концертных этюдов Л. Книппера, «Скерцо» А. Арутюняна, «Песня» М. Парцхаладзе. А. В. Петров явился первым исполнителем этих произведений, многие из которых посвящены ему.

Артист считал одной из своих основных обязанностей всемерно содействовать появлению и исполнению новых сочинений советских композиторов.

При всем масштабе исполнительства им не ограничивалась многогранная деятельность А. В. Петрова. Другая, не менее важная ее сторона – работа педагогическая, которая стала как бы вторым призванием музыканта. В марте 1957 года Анатолий Викторович был приглашен преподавателем в Московскую консерваторию, где принял класс гобоя своего профессора М. А. Иванова.

В первые годы работы в консерватории с именем A. В. Петрова связано внедрение в нашу исполнительскую и педагогическую практику гобоя французской системы, принятой в Парижской консерватории еще в 1906 году. Несмотря на очевидное превосходство новой системы перед старой – немецкой, советские гобоисты в силу инерции традиций, заложенных исполнителями-немцами, вплоть до начала 60-х годов не спешили осваивать ее.

Между тем, – вспоминал А. В. Петров,

«первые же послевоенные гастроли Госоркестра за рубежом, выступления иностранных оркестров у нас в стране, знакомство с коллегами-гобоистами окончательно убедили меня в целесообразности перехода на инструмент французской системы.

Правда, это было связано с неизбежной перестройкой всего исполнительского аппарата, выработкой иной постановки губ, иной аппликатуры. Но цель оправдывала средства: гобоист получал большие возможности для освоения верхнего регистра, стабильности строя, плавности legato, тембр становился более мягким, позволявшим «сливаться» в tutti с духовыми и струнными инструментами». (Юзефович В. Портреты оркестрантов // Сов. музыка. 1973. №4. С. 54)

Анатолий Петров сумел не только доказать необходимость перехода наших гобоистов на инструмент французской системы, но и предпринял конкретные практические меры по его осуществлению. В 1960 году по его инициативе во время гастролей Госоркестра в США были закуплены два комплекта инструментов для Государственного симфонического оркестра и оркестра Московской государственной филармонии. Чуть позже из Франции были выписаны несколько комплектов для Московской консерватории.

Личному примеру А. Петрова вскоре последовали другие наши гобоисты, но первыми были студенты его консерваторского класса. Процесс перехода на гобой новой системы занимал один-два учебных семестра. Теперь французская система получила повсеместное признание и распространение в нашей стране.

В 1972 году А. В. Петров перешел на постоянную работу в Московскую консерваторию. Преподавательской деятельности он отдавался с тем же энтузиазмом и жаром души, что и исполнительству. В этом смысле Петров – прирожденный педагог.

В его классе всегда царила подлинно творческая атмосфера. В основе педагогического метода А. B. Петрова лежало присущее советской школе тесное единство технологической и общемузыкальной сторон обучения. В его класс поступали гобоисты с разной степенью профессиональной подготовленности, и Анатолий Викторович к каждому из них умел подобрать «ключик».

С первых же занятий педагог обращал внимание на правильность постановки исполнительского дыхания, работы губного и пальцевого аппарата, помогая студенту освободиться от замеченных недостатков. В его классе как прежде у М. А. Иванова, серьезное значение придавалось технической подготовке гобоистов. Ее важной частью являлась сознательная и систематическая работа над гаммами.

«Сейчас, когда технические возможности духовых инструментов позволяют справиться с любыми трудностями, знание и освоение правильной аппликатуры немыслимо без регулярных ежедневных занятий гаммами.

Гаммы дают возможность освоить технологию инструмента, приучить исполнителя к чистоте интонации, красивому и ровному звучанию во всех регистрах, ритмичности исполнения в трудных аппликатурных комбинациях» (Петров А. Некоторые вопросы начального обучения игре на гобое французской системы // Вопросы музыкальной педагогики. M., 1983. С. 39.)

При этом на изучении дополнительной аппликатуры, которую обычно недолюбливают студенты, акцентировалось особое внимание.

Одновременно с гаммами велась упорная работа над этюдами. Подбор этюдов зависел от определенной целевой установки, тех или иных технических задач, стоящих перед учеником.

Петров предпочитал давать студентам как наиболее ценные и полезные этюды Н. Зельнера, Л. Видемана, И. Люфта, Ф. Флемминга, Л. Славинского, B. Ферлинга, И. Пушечникова. Сам переигравший огромное количество этюдов, он полагал, что

«чем больше этюдов пройдет ученик, тем лучше он будет читать ноты с листа. В содержании этюдов предусмотрены образцы инструментальной фактуры; овладение ими будет способствовать накоплению исполнительского опыта.

Работая самостоятельно над этюдами, ученик всегда должен помнить, что почти каждый этюд содержит какие-то трудности: аппликатурные, метроритмические, неудобные фразы верхнего регистра и т. д.

Не следует проигрывать этюд с начала до конца много раз. Нужно учить неудобные места отдельно в медленном темпе, добиваясь безукоризненного исполнения, и только после этого проигрывать этюд без остановки в указанном темпе со всеми авторскими указаниями» (Петров А. Некоторые вопросы начального обучения игре на гобое французской системы // Вопросы музыкальной педагогики. M., 1983. С. 44)

Исполнение художественных произведений рассматривалось как основной итог технической работы учащихся. Прежде чем приступить к нему, А. В. Петров знакомил ученика с выбранной пьесой, давал прослушать ее в живом исполнении или записи (если она ему незнакома), чтобы получить представление о художественном замысле композитора. Затем разбирались содержание и форма произведения, его стилевые особенности. При разучивании сочинения крупной формы применялись различные методы работы.

Педагогическое кредо Анатолия Викторовича состояло в том, что

«педагог должен стремиться как можно раньше выявить у ученика его личное отношение к исполняемому произведению, воспитывая в нем в то же время особую ответственность, академичность, уважение к авторскому тексту, а также тонкое чувство ансамбля, постоянно требовать выразительного звучания гобоя и выявления присущих этому инструменту богатейших возможностей, многообразия нюансов, обилия штрихов, разнохарактерности приемов, обогащающих исполнительское мастерство» (Петров А. Некоторые вопросы начального обучения игре на гобое французской системы // Вопросы музыкальной педагогики. M., 1983. С.45).

Для Петрова одинаково были важны как детали, частности исполнения, так и охват формы в целом. К работе над сочинением активно привлекался концертмейстер (Многие годы в классе А. В. Петрова работала опытный концертмейстер Московской консерватории Ирина Павловна Бидаренко), помогавший выровнять общее звучание музыкальной ткани.

В процессе урока, загораясь сам, Анатолий Викторович «заражал» своей страстностью ученика, воодушевляя его посредством дирижерских жестов и собственного пения. Вместе с тем, в его классе было найдено счастливое соотношение между волей, требовательностью педагога и правом на самостоятельность творческих решений и проявление индивидуальности ученика.

Работа над произведением считалась законченной лишь тогда, когда достигался точный баланс звучности между гобоем и фортепиано, техническая сторона исполнения становилась непогрешимой, и студент верно передавал образно-эмоциональную идею сочинения.

Воспитанию художественного вкуса и разнообразных качеств исполнителя-гобоиста служила гибкая и целенаправленная политика педагога в области концертного репертуара. Известно, что до начала 60-х годов нашего века репертуар гобоистов был весьма ограничен, что заставляло прибегать к использованию различных переложений и обработок для гобоя.

Располагая обширной личной нотной библиотекой, А. В. Петров постарался расширить и обновить репертуар за счет включения неизвестных ранее произведений старинных композиторов и новых сочинений современных зарубежных и советских авторов. Он один из первых в нашей стране начал использовать в своей педагогической практике открытые и опубликованные в ХХ веке концертные и камерные произведения таких композиторов XVIII века, как А. Вивальди, Т. Альбинони, И. С. Бах, К. Ф. Э. Бах, И. Граун, К. Диттерсдорф, И. Кирнбергер, Ф. Крамарж, Ф. Куперен, Ж. Б. Лойе, А. Марчелло (в оригинальном варианте), Ж. Леклер, В. А. Моцарт (Концерт до мажор), А. Розетти, Я. Стамиц, Г. Ф. Телеман, Д. Чимароза, Я. Цах, И, Фаш, Э. Эйхнер и др. В классе А. В. Петрова постоянно звучали сочинения зарубежных композиторов XX века: Б. Бриттена, В. Брунса, Э. Боцца, Р. Воан- Уильямса, Ф. Гидаша, Ж. Ибера, Д. Мийо, Б. Мартину, И. Пауэра, Ф. Пуленка, Я. Сейдела, П. Хиндемита, P. Штрауса, М. Шинохары и др.

В программу по специальности обязательно входили произведения советских композиторов: концерты Л. Книппера, Ю. Левитина, Г. Окунева, Б. Савельева, В. Цыбина, В. Цайтца, Е. Яхниной, сонаты Н. Платонова, Н. Ракова, A. Рачюнаса, М. Раухвергера, пьесы А. Асламаса, М. Дранишниковой, Р. Глиэра, Ч. Нурымова, Г. Шишкова, сочинения представителей союзных и автономных республик.

Рассматривая обучение студентов в консерватории, прежде всего как всестороннюю подготовку к их будущей оркестровой деятельности, Анатолий Викторович уделял много времени проигрыванию в классе сольных отрывков для гобоя из симфонической и оперной литературы, Оно, как правило, проходило в форме «читки с листа

А. Петров справедливо считал, что чем свободнее ученик ориентируется в «читке с листа», тем увереннее и надежней он будет играть в оркестре. За время обучения студенты практически изучали весь основной симфонический и оперный репертуар. Педагог щедро делился с ними своим богатейшим оркестровым опытом

Однако, было бы ошибочно думать, что А. Петрова волновала только профессиональная сторона подготовки музыкантов. Для него не существовало «своих» и «чужих» предметов. Исходя из требований комплексного плана обучения, он живо интересовался, как занимаются студенты его класса по другим дисциплинам, постоянно находился в курсе их учебных и бытовых проблем и забот, оказывал им всемерную помощь и поддержку.

По мнению педагога, только музыкант, сочетающий в себе глубокую идейную убежденность, профессиональное владение инструментом, широкую эрудицию в области искусства и литературы, общественную активность может стать Артистом с большой буквы. Именно таких музыкантов стремился воспитывать в своем классе Анатолий Викторович Петров.

Больше четверти века продолжалась педагогическая деятельность А. В. Петрова в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. За этот период его класс окончило свыше тридцати выпускников. Такая высокая цифра говорит о существовании целой исполнительской школы Петрова.

Его ученики работают солистами-гобоистами в лучших симфонических, оперных и камерных оркестрах, преподают в музыкальных училищах и консерваториях во всех уголках нашей страны. В оркестре Большого театра СССР играют Г. Керенцев и А. Фролов, солистами Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения являются А. Зайонц (лауреат конкурса молодежи г. Москвы в 1957 г.) (A. Зайонц удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР») и Д. Вахламов, в Госоркестре СССР работает В. Ломов, в оркестре Академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича- Данченко трудится Н. Дыдычкина, в камерном оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством В. Спивакова солирует А. Уткин, ставший лауреатом (первая премия) IV Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на деревянных духовых инструментах в г. Одессе (1983 г.).

В различных оркестрах играют В. Байдак, Ю. Кисляков, Ю. Грицай, В. Рендюк, П. Фроленков и др. А. В. Петров активно участвовал в подготовке кадров солистов-гобоистов и педагогов для союзных республик. Это: А. Андриаш (УССР), В. Масюлионис (ЛитССР), О. Айномяэ (ЭССР), И. Зияходжаев (УзССР), А. Курбаналиев (КиргССР), А. Реджепов (ТССР) и др.

C 1972 по 1976 год А. В. Петров преподавал на Военно-дирижерском факультете при Московской консерватории и своим трудом внес существенный вклад в дело обучения и воспитания будущих военных дирижеров.

С преподаванием в консерватории тесно смыкалась научно-методическая деятельность А. В. Петрова. В ряде работ он подытожил свой огромный исполнительский и педагогический опыт, а также достижения своих учителей-предшественников. Заметным событием в общественно-музыкальной жизни страны стал выход в свет книги «Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории» (М., 1979), посвященной выдающимся представителям советской исполнительской школы – профессорам столичной консерватории. В сборнике помещена статья А. В. Петрова (в соавторстве с М. М. Оруджевым) «М. А. Иванов, Н. Н. Солодуев артисты, педагоги».

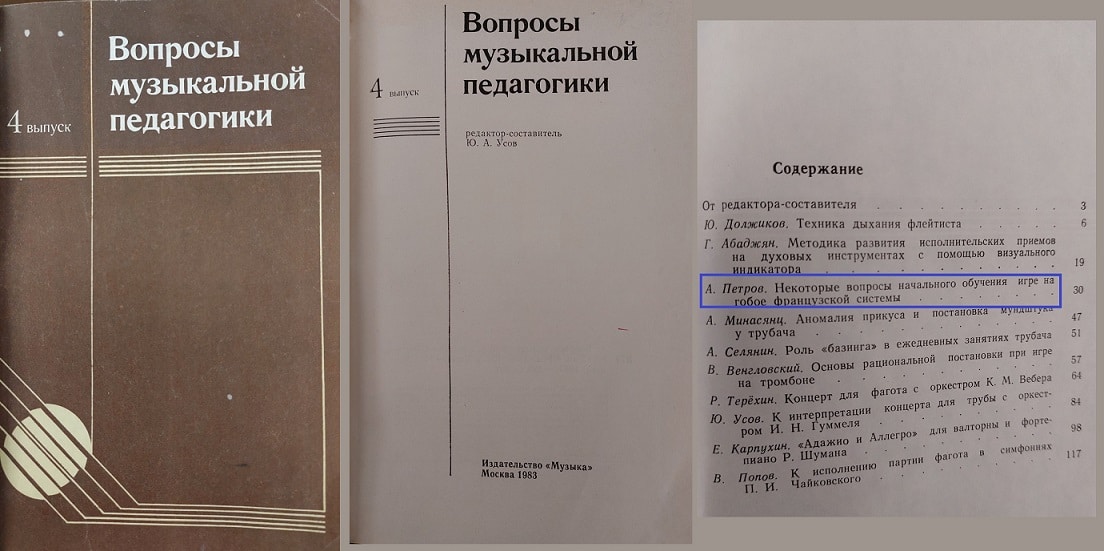

Большой интерес представляет уже упоминавшаяся статья А. В. Петрова «Некоторые вопросы начального обучения игре на гобое французской системы», опубликованная в четвертом выпуске сборника «Вопросы музыкальной педагогики» (М., 1983). Практически, это первая в нашей стране научно-методическая работа, освещающая целый комплекс проблем, связанных с освоением французской системы гобоя в начальный период обучения. Сюда входят: профессиональный отбор кандидатов для обучения, исполнительское дыхание, положение губ при игре на гобое, первые уроки, работа над гаммами и этюдами, работа над музыкальными произведениями, работа в оркестре.

В конце статьи утверждается мысль о том,

«что главная и конечная цель овладения исполнительским мастерством и его совершенствования – это игра в симфоническом или оперном оркестре, где гобоист является ведущим солистом, своего рода камертоном всего исполнительского коллектива» (Петров А. Некоторые вопросы начального обучения игре на гобое французской системы // Вопросы музыкальной педагогики. M., 1983. С. 46).

Работа А. В. Петрова значительно обогатила методическую литературу в области теории игры на гобое. Нет сомнения, что ее положения найдут широкое применение в педагогической и исполнительской практике гобоистов.

Характеризуя научно-методическую деятельность A. В. Петрова, необходимо сказать, что он явился составителем (совместно с М. М. Оруджевым) Программы по специальности «Гобой» для музыкальных вузов (утверждена в 1975 г.) и Программы «Изучение родственных инструментов» для факультетов оркестровых инструментов музыкальных вузов (утверждена в 1979 г.).

А. В. Петров активно сотрудничал с издательством «Музыка». подготавливая к изданию произведения инструментальной музыки классиков XVIII века. В его редакции изданы четыре Сонаты для гобоя и фортепиано Г. Ф. Генделя (М., 1978), три Концерта для гобоя и фортепиано Г. Ф. Телемана (М., 1982), Соната соль минор для гобоя и фортепиано И. С. Баха (М., 1983). По тщательности подготовки и редактирования нотного текста (добавление динамических и агогических нюансов, расстановка моментов дыхания, расшифровка мелизмов и т. д.) эти издания могут быть приравнены к академическим.

Хочется также назвать и такой вид научной деятельности А. В. Петрова, как научное консультирование соискателей. Он оказал существенную помощь ценными советами и материалами автору этих строк в работе над диссертацией «Гобой в инструментальной музыке XVIII века».

Как бы ни была велика загруженность А. В. Петрова как исполнителя и педагога, он всегда находил время для активной общественной работы.

Анатолий Викторович Петров скончался 23 июля 1985 года и был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В его лице советская духовая исполнительская культура потеряла одного из лучших своих представителей.

Вячеслав Петрович Давыдов. Из книги «Портреты советских исполнителей на духовых инструментах». Составление и редакция доктора искусствоведения, профессора Ю. А. Усова. Москва. «Советский композитор». 1989. Стр. 91-106)